アライグマの歯の特徴とは【鋭い犬歯と強力な臼歯】食性と被害の関連性から効果的な防御策を紹介

【この記事に書かれてあること】

アライグマの歯、侮れません。- アライグマの歯の構造は雑食性に適応

- 40本の歯で効率的な咀嚼が可能

- 咬合力は人間の2倍以上の驚異的な強さ

- 木材や軟質金属も齧る能力を持つ

- 歯の成長と変化は生態を反映

- 効果的な対策で被害を防ぐことが可能

鋭い犬歯と強力な臼歯を持つその口は、まさに「自然界の万能工具」。

40本もの歯が織りなす完璧な咀嚼システムは、人間の2倍以上の咬合力を誇ります。

木材はおろか、軟質金属さえも齧れるその能力に驚かされます。

でも、この驚異的な歯が時として大きな被害をもたらすんです。

家屋侵入、農作物被害…。

アライグマの歯の特徴を知り、適切な対策を講じることが、私たちの生活を守る鍵となるのです。

さあ、アライグマの歯の世界、一緒に覗いてみませんか?

【もくじ】

アライグマの歯の特徴と驚異の咬合力

鋭い犬歯と平らな臼歯!雑食性の歯構造

アライグマの歯は、雑食性動物の特徴をよく表した構造になっています。鋭い犬歯と平らな臼歯の組み合わせが、その特徴です。

まず目を引くのは、とがった犬歯です。

「わお!まるで吸血鬼みたい」と思わず声が出てしまうほど鋭いんです。

この犬歯は、獲物をがっちりとらえるのに役立ちます。

一方で、奥歯である臼歯は平らで広い形をしています。

これは植物性の食べ物をすりつぶすのに適した形なんです。

「どうしてそんな形なの?」って思いますよね。

実は、アライグマは肉も野菜も果物も何でも食べる雑食動物なんです。

この歯の構造のおかげで、アライグマは様々な食べ物を効率よく食べることができます。

例えば、

- 果物をがぶりと噛みちぎる

- 小動物をがっちりつかむ

- 硬い木の実をごりごりとすりつぶす

まさに「何でも屋さん」の歯といえるでしょう。

この優れた歯の構造が、アライグマの生存を支える重要な要素になっているんです。

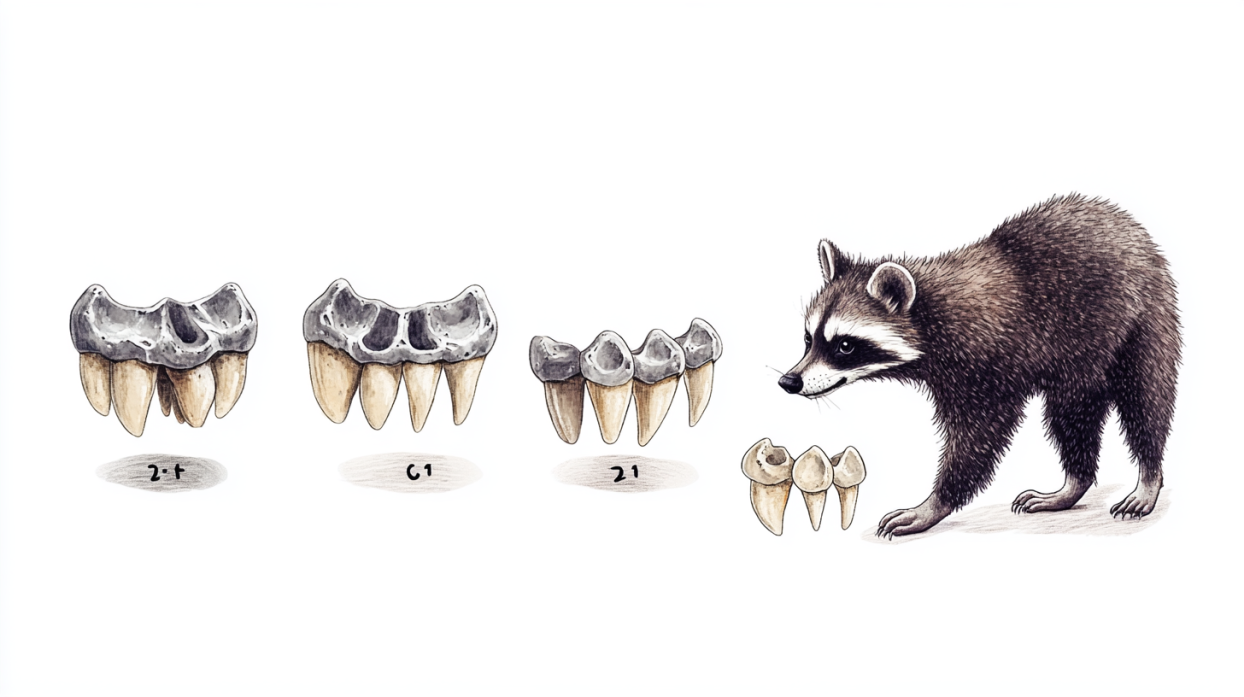

40本の歯が織りなす「完璧な咀嚼システム」

アライグマの口の中には、なんと40本もの歯が並んでいます。これは人間の32本よりも多く、まさに「完璧な咀嚼システム」といえるでしょう。

40本の内訳はこんな感じです。

- 切歯:12本

- 犬歯:4本

- 小臼歯:16本

- 大臼歯:8本

この40本の歯が、アライグマの食生活を支えているんです。

切歯は前歯のことで、食べ物を噛み切るのに使います。

犬歯は獲物をつかんだり、果物の皮をむいたりするのに便利です。

小臼歯と大臼歯は、食べ物をすりつぶすのに大活躍します。

この歯の配置のおかげで、アライグマは様々な食べ物を効率よく食べることができるんです。

例えば、固いクルミも「カリカリ」と音を立てながら簡単に割ることができます。

「でも、歯が多いと管理が大変そう...」なんて思いましたか?

実は、アライグマの歯は常に生え変わっているんです。

だから、傷んだ歯があっても自然と新しい歯に置き換わるという仕組みになっています。

この40本の歯が織りなす「完璧な咀嚼システム」のおかげで、アライグマは多様な環境で生き抜くことができるんです。

まさに、自然が生み出した驚異の仕組みといえるでしょう。

人間の2倍以上!アライグマの驚異的な咬合力

アライグマの咬合力は驚くほど強く、なんと人間の2倍以上もあるんです!「えっ、そんなに?」と驚かれるかもしれませんね。

具体的な数字で見てみましょう。

アライグマの咬合力は、体重の約8倍にもなります。

平均的な成獣だと、およそ90〜180キログラムの力で噛むことができるんです。

これは、大人の人間が全力で踏みつけるくらいの力なんです。

「どうしてそんなに強いの?」って思いますよね。

その秘密は、アライグマの顎の構造にあります。

- 発達した咬筋:顎を動かす筋肉が非常に強力

- 効率的な顎の形:てこの原理を最大限に活用

- 歯の配置:力を集中させやすい位置に歯が並んでいる

「カリッ、バリッ」という音とともに、あっという間に殻を割ってしまいます。

でも、この強力な咬合力は時として問題を引き起こすこともあります。

例えば、家屋に侵入したアライグマが電線を噛んでしまい、火災の原因になることもあるんです。

「ゾクッ」としませんか?

アライグマの驚異的な咬合力は、彼らの生存を支える重要な能力です。

しかし、人間社会との接点では注意が必要な特徴でもあるんです。

アライグマとの付き合い方を考える上で、この強力な咬合力を理解しておくことは非常に重要なんです。

木材も軟質金属も!驚きの齧り能力

アライグマの齧り能力は驚くほど高く、木材はもちろん、軟質金属さえも噛み砕くことができるんです。「えっ、金属まで?」と驚かれるかもしれませんね。

この驚異的な齧り能力の秘密は、アライグマの歯の構造と強力な顎の筋肉にあります。

特に、前歯である切歯は常に生え続けているため、いつでも鋭い状態を保っているんです。

アライグマが齧ることができるものを見てみましょう。

- 木材:杉やヒノキなどの柔らかい木から、硬い樫の木まで

- プラスチック:ゴミ箱や配管など、様々なプラスチック製品

- 軟質金属:アルミニウムや銅などの柔らかい金属

- 電線:家屋の配線を噛み切ることも

- 建築材料:断熱材や石膏ボードなど

でも、人間社会では大きな問題を引き起こすこともあるんです。

例えば、家屋に侵入したアライグマが屋根裏や壁の中の配線を齧ってしまうと、火災の危険性が高まります。

「ゾクッ」とした話ですよね。

また、農業用のビニールハウスや灌漑設備を齧って破壊してしまうこともあります。

「せっかく作った作物が台無しに...」なんてことにもなりかねません。

この驚きの齧り能力は、アライグマの生存には欠かせない能力です。

でも、人間社会との接点では大きな問題を引き起こす可能性があるんです。

アライグマ対策を考える上で、この能力を理解しておくことは非常に重要なんです。

アライグマの歯で家屋被害は深刻に!要注意

アライグマの強力な歯は、家屋に深刻な被害をもたらすことがあります。その被害は想像以上に深刻で、家主を「ギャー!」と驚かせるほどなんです。

アライグマが家屋に侵入すると、まず目につくのが噛み跡です。

木材やプラスチック、even軟質金属にまで及ぶその被害は、まるで「悪夢のような光景」といえるでしょう。

具体的な被害例を見てみましょう。

- 屋根裏:断熱材を噛み砕いて巣材に使用

- 電気配線:被覆を噛み切り、感電や火災の危険性を高める

- 木製フレーム:柱や梁を齧り、構造を弱める

- 配管:プラスチック製の水道管を噛み破り、漏水の原因に

- 壁:石膏ボードに穴を開け、侵入経路を作る

家の構造を弱めたり、火災や水漏れのリスクを高めたりと、深刻な事態を引き起こす可能性があるんです。

「うちは大丈夫かな...」って心配になってきませんか?

実は、アライグマの侵入は思った以上に多いんです。

特に古い家屋や、木造の建物は要注意。

小さな隙間からでも侵入できてしまうんです。

対策としては、家の周りの点検を定期的に行うことが大切です。

小さな穴や隙間を見つけたら、すぐに塞ぐようにしましょう。

また、屋根や外壁の補強も効果的です。

アライグマの歯による家屋被害は、放っておくと取り返しのつかないことになりかねません。

早期発見、早期対策が何よりも重要なんです。

家を守るためにも、アライグマの歯の脅威を理解し、適切な対策を取ることが大切です。

アライグマの歯の成長と年齢による変化

生後4週間で乳歯が萌出!永久歯への生え変わり

アライグマの歯は、生後わずか4週間で乳歯が生え始め、その後3?4か月頃から永久歯に生え変わります。「え?人間の赤ちゃんより早いの?」そう思った方も多いのではないでしょうか。

実は、アライグマの成長は驚くほど早いんです。

生まれたばかりのアライグマの赤ちゃんは、目も見えず、歯もありません。

でも、生後4週間もすると、ちゃんと乳歯が生えてくるんです。

この時期、アライグマの赤ちゃんは「ガブガブ」と母乳以外の食べ物も食べ始めます。

そして、生後3?4か月になると、永久歯への生え変わりが始まります。

この過程は、まるで「歯のリフォーム工事」のよう。

古い乳歯が抜け落ち、新しい永久歯が生えてくるんです。

アライグマの永久歯は、全部で40本。

内訳はこんな感じです。

- 切歯:12本

- 犬歯:4本

- 小臼歯:16本

- 大臼歯:8本

木の実も果物も、時には小動物まで。

まさに「何でも屋さん」の歯が完成するわけです。

「でも、歯が生えかわる時期って痛そう...」なんて心配する必要はありません。

アライグマは自然の中で生きる動物。

多少の痛みなんて平気なんです。

むしろ、新しい歯が生えてくることで、より強く、より効率的に食事ができるようになるんです。

このように、アライグマの歯の成長は、その生態や生存戦略と密接に関わっているんです。

早く成長して、早く独り立ちする。

そんなアライグマの生き方が、歯の成長にも表れているというわけですね。

野生の歯の寿命は2〜3年!過酷な環境が影響

野生のアライグマの歯の寿命は、驚くことに2?3年程度なんです。「えっ、そんなに短いの?」って思いませんか?

実は、これはアライグマの平均寿命と深く関係しているんです。

野生のアライグマの平均寿命は2?3年。

そう、歯の寿命とぴったり同じなんです。

なぜこんなに短いのか?

それは、野生の生活が想像以上に過酷だからなんです。

アライグマの歯は、日々の生活の中で激しく使われます。

例えば:

- 固い木の実を割る

- 生の肉をかみちぎる

- 木の皮を剥ぐ

- 時には石や金属も噛む

「ガリガリ」「バリバリ」と、一日中何かを噛んでいるイメージですね。

その結果、歯は急速に摩耗していきます。

人間で言えば、毎日砂糖をガリガリ噛んでいるようなものです。

「歯が痛くなりそう...」なんて思いますよね。

しかも、野生のアライグマには歯医者さんはいません。

虫歯になっても、歯が欠けても、そのまま。

過酷な環境の中で、歯は急速に劣化していくんです。

でも、アライグマにとっては、これが自然なことなんです。

2?3年の間に、できるだけたくさんの子孫を残す。

それがアライグマの生存戦略なんです。

「歯が短命なのは、かわいそう...」なんて思うかもしれません。

でも、アライグマにとっては、これが normal な生き方なんです。

短い寿命の中で、精一杯生きる。

その姿には、ある意味で野生動物のたくましさが感じられますね。

高齢アライグマの歯は要注意!摩耗と欠損に注目

高齢のアライグマの歯には、特徴的な変化が見られます。摩耗が進み、歯冠が平らになったり、欠けたりしているんです。

「へえ、動物の歯も年とともに変化するんだ」と思いませんか?

まず、高齢アライグマの歯の特徴を見てみましょう。

- 歯冠の平坦化:歯の先端が平らになっています

- 欠損:歯が欠けたり、完全に失われたりしています

- 変色:歯の色が黄ばんだり、茶色くなったりします

- 歯肉の後退:歯の根元が露出しています

「ガリガリ」「バリバリ」と、毎日何かを噛み続けた結果なんですね。

特に注目したいのは、歯冠の平坦化です。

若いアライグマの歯はとがっていますが、高齢になるとまるで「すり減った消しゴム」のように平らになってしまうんです。

これは、硬いものを噛み続けた結果なんです。

また、欠損も深刻な問題です。

歯が欠けたり失われたりすると、食事が困難になります。

「痛そう...」って思いますよね。

でも、アライグマは我慢強い動物。

歯が痛くても、生きるために食べ続けるんです。

高齢アライグマの歯の状態は、その個体の生活史を物語っています。

例えば、木の実をよく食べていたアライグマは臼歯の摩耗が進んでいるかもしれません。

一方、肉食傾向の強いアライグマは犬歯が欠けている可能性が高いんです。

この歯の変化は、アライグマの行動にも影響を与えます。

歯が弱くなると、より柔らかい食べ物を好むようになったり、人間の生活圏に近づいてゴミあさりをするようになったりするんです。

「高齢アライグマの歯って、大変そう...」そう思った方もいるかもしれません。

でも、これもアライグマの生き方の一つなんです。

歯の状態が変化しても、しぶとく生き抜く。

そんなアライグマのたくましさを感じられるんじゃないでしょうか。

アライグマvsイヌ!歯の構造の違いを比較

アライグマとイヌの歯の構造には、大きな違いがあります。一番の特徴は、アライグマの臼歯がイヌよりも平らで広いこと。

これは、両者の食生活の違いを反映しているんです。

まず、アライグマとイヌの歯の構造を比較してみましょう。

- 犬歯:両者とも発達していますが、イヌの方がより鋭く長い

- 臼歯:アライグマの方が平らで広い。

イヌは尖っている - 歯の数:アライグマは40本、イヌは42本

- 歯並び:アライグマの方が密集している

特に注目したいのは臼歯の形です。

アライグマの臼歯は平らで広い「すり鉢」のような形をしています。

これは、植物性の食べ物をすりつぶすのに適した形なんです。

一方、イヌの臼歯は尖っていて、肉をかみ切るのに適しています。

例えるなら、アライグマの臼歯は「石臼」、イヌの臼歯は「包丁」といった感じでしょうか。

アライグマは「ゴリゴリ」と食べ物をすりつぶし、イヌは「ガブッ」と肉をかみ切るんです。

犬歯も面白い違いがあります。

イヌの犬歯は長くて鋭く、獲物を捕らえるのに適しています。

一方、アライグマの犬歯はやや短めで、果物をかじったり、小動物を捕まえたりするのに使います。

歯の数も微妙に違います。

アライグマは40本、イヌは42本。

「たった2本の違い?」って思うかもしれません。

でも、この2本の違いが、両者の食生活の違いを表しているんです。

この歯の構造の違いは、アライグマとイヌの生態の違いを如実に表しています。

アライグマは雑食性で、果物や木の実、時には小動物まで何でも食べます。

一方、イヌは元々肉食動物。

この食性の違いが、歯の形に表れているんです。

「歯を見れば、その動物の生活がわかる」なんて面白いですよね。

アライグマとイヌの歯の違いを知ると、両者の生態の違いがよくわかるんです。

自然界の不思議さを感じずにはいられません。

クマとの類似点も!雑食性動物の歯の特徴

アライグマとクマの歯には、驚くほど多くの共通点があります。両者とも雑食性動物で、その歯の構造にはそれぞれの生態が反映されているんです。

「え?アライグマとクマが似てるの?」って思いませんか?

まずは、アライグマとクマの歯の共通点を見てみましょう。

- 発達した犬歯:両者とも鋭い犬歯を持っています

- 平らな臼歯:植物性の食べ物をすりつぶすのに適しています

- 多目的な前臼歯:肉をかみ切ったり、硬い殻を割ったりできます

- 歯の配置:雑食性に適した配置になっています

例えば、両者の犬歯は鋭く発達しています。

これは、果物をかじったり、時には小動物を捕まえたりするのに役立ちます。

「ガブッ」と一口で獲物を仕留める、そんなイメージですね。

臼歯も興味深い共通点があります。

両者とも平らで広い臼歯を持っていて、これは植物性の食べ物をすりつぶすのに適しています。

まるで「小さな石臼」のような働きをするんです。

「ゴリゴリ」「ガリガリ」と、堅い木の実も難なくすりつぶしてしまいます。

前臼歯も多目的に使えるよう進化しています。

肉をかみ切ったり、堅い殻を割ったりと、まさに「何でも屋さん」の歯です。

ただし、サイズの違いには注意が必要です。

アライグマの歯はクマと比べるとずっと小さいんです。

でも、構造自体はよく似ているんですよ。

この類似性は、両者が似たような生態を持っていることを示しています。

木の実あり、果物あり、時には肉も。

そんな多様な食生活を送る雑食動物の特徴が、歯にはっきりと表れているんです。

「へえ、歯を見れば生き方がわかるんだ」なんて思いませんか?

アライグマとクマの歯の類似性を知ると、自然界の不思議さがますます深まりますね。

動物たちの生き方が、こんなにもはっきりと歯に表れているなんて、面白いですよね。

アライグマの歯から身を守る!効果的な対策法

侵入経路を完全遮断!5mm以下の隙間も要注意

アライグマの侵入を防ぐには、5ミリメートル以下の隙間さえも完全に塞ぐことが重要です。「えっ、そんな小さな隙間からも入ってくるの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、アライグマは驚くほど柔軟な体を持っているんです。

頭が入る隙間があれば、体全体を押し込んで侵入してしまいます。

では、どんな場所に注意すべきでしょうか?

- 屋根の軒下や壁の隙間

- 換気口や排水口

- 窓や戸の隙間

- 煙突や暖炉の開口部

「でも、どうやって塞げばいいの?」って思いますよね。

侵入防止には、金属製の網や板が効果的です。

アライグマの鋭い歯でも簡単には噛み破れない素材を選びましょう。

例えば、ステンレス製の網や、厚めの金属板がおすすめです。

また、屋根裏や壁の中に侵入されないよう、建物全体の点検と補強も重要です。

「ガリガリ」「バリバリ」と音がしたら要注意。

すぐに確認して対策を取りましょう。

忘れてはいけないのが、定期的な点検です。

一度対策をしたからといって安心は禁物。

アライグマは執念深く、新たな侵入口を探し続けます。

「こんなに気を付けなきゃいけないの?」と思うかもしれません。

でも、アライグマの被害を防ぐには、こうした細やかな対策が欠かせないんです。

小さな隙間も見逃さない、そんな細心の注意が、あなたの家や農地を守る鍵になるんです。

ステンレスメッシュが効果的!噛み破れない素材選び

アライグマの歯から家を守るなら、ステンレスメッシュがとても効果的です。この頑丈な素材は、アライグマの鋭い歯でも簡単には噛み破れないんです。

「え?普通の金網じゃだめなの?」って思いますよね。

実は、アライグマの歯は想像以上に強力なんです。

普通の金網や木材はあっという間に「ガジガジ」「バリバリ」と噛み破られてしまいます。

ステンレスメッシュの特徴を見てみましょう。

- 耐久性が高い:錆びにくく長持ち

- 強度がある:アライグマの歯でも簡単には破れない

- 目が細かい:小さな隙間からの侵入も防げる

- 見た目がすっきり:景観を損ねにくい

まず、侵入口として狙われやすい場所に設置します。

例えば、換気口や排水口、屋根の軒下の隙間などです。

メッシュをしっかり固定して、隙間を完全に塞ぎましょう。

次に、アライグマの被害が出ている場所にも使えます。

果樹園や畑の周りにステンレスメッシュの柵を設置すれば、作物を守ることができます。

「でも、設置するのが難しそう...」なんて心配しなくても大丈夫。

ホームセンターで必要な大きさにカットしてもらえることも多いんです。

あとは、専用の留め具で固定するだけ。

ただし、注意点もあります。

メッシュの目の大きさは5ミリメートル以下のものを選びましょう。

これより大きいと、アライグマの器用な手で開けられてしまう可能性があるんです。

ステンレスメッシュを使えば、アライグマの歯による被害をグンと減らすことができます。

家や農地を守る強い味方、それがステンレスメッシュなんです。

超音波で撃退!アライグマの嫌う音を活用

アライグマを撃退するのに、超音波がとても効果的なんです。人間には聞こえない高い周波数の音が、アライグマにとっては「とってもイヤな音」なんです。

「え?音で追い払えるの?」って思いますよね。

実は、アライグマの耳はとても敏感。

人間には聞こえない高い音まで聞こえちゃうんです。

超音波装置の特徴を見てみましょう。

- 人間には聞こえない:近所迷惑にならない

- 電気で作動:継続的に使用できる

- 設置が簡単:専門知識がなくても使える

- 環境に優しい:化学物質を使わない

まず、アライグマが出没する場所に設置します。

庭や畑の入り口、家の周りなどがおすすめです。

「ピーッ」という音が聞こえなくても、アライグマには「キーン」という不快な音に聞こえているんです。

次に、時間帯を設定するのがコツ。

アライグマは夜行性なので、夕方から朝方にかけて作動させるのが効果的です。

「ずっとつけっぱなしじゃないの?」って思うかもしれませんが、そうすると慣れちゃうんです。

ただし、注意点もあります。

他の動物にも影響を与える可能性があるんです。

特にペットを飼っている方は、ペットの様子をよく観察してくださいね。

また、障害物に弱いのも特徴。

壁や木などで音が遮られると効果が薄れちゃいます。

設置場所には気を付けましょう。

「でも、本当に効くの?」って不安になるかもしれません。

確かに、超音波だけで完璧というわけではありません。

でも、他の対策と組み合わせれば、かなり効果的なんです。

例えば、ステンレスメッシュで物理的に侵入を防ぎつつ、超音波で心理的にも近づきにくくする。

そんな「二重防御」が理想的です。

超音波装置を使えば、アライグマを優しく、でもしっかりと撃退できるんです。

静かだけど強力な、そんな味方になってくれるんですよ。

歯の痕跡をAIで分析!被害状況を即座に判断

最新技術のAIを使って、アライグマの歯の痕跡を分析できるんです。これで被害状況を素早く正確に判断できるようになりました。

「えっ、そんなハイテクな方法があるの?」って驚きますよね。

実は、アライグマの歯の痕跡には特徴があって、それをAIが学習しているんです。

このAI分析の特徴を見てみましょう。

- 即座に判断:その場で結果が分かる

- 高い精度:人間の目より正確

- データの蓄積:過去の被害と比較できる

- スマートフォンで利用可能:専門機器が不要

まず、被害箇所の写真を撮影します。

アライグマが噛んだと思われる場所を、スマートフォンでパシャリ。

「ちょっと写真がブレちゃったかな」なんて心配しなくても大丈夫。

AIはかなり柔軟に対応してくれます。

次に、その写真を専用のアプリにアップロードします。

するとAIがガーッと分析を始めます。

「むむむ...」ってAIが考えているのが想像できますね。

数秒後、結果が表示されます。

「これはアライグマの歯の痕跡です。被害レベルは中程度で、約1週間前の被害と推測されます」なんて具合に、詳しい情報を教えてくれるんです。

この技術、すごく便利なんです。

例えば、

- 被害の早期発見ができる

- 対策の緊急性が分かる

- 被害の傾向を把握できる

確かに、100%完璧というわけではありません。

でも、日々の観察と組み合わせれば、かなり強力な味方になるんです。

AIを使えば、アライグマの被害状況を「見える化」できます。

これで対策も的確に立てられるし、被害の拡大も防げるんです。

最新技術が、あなたの家や農地を守る新しい武器になるんですよ。

香りで寄せ付けない!自然由来の忌避剤活用法

アライグマを寄せ付けないために、自然由来の忌避剤がとても効果的なんです。アライグマの鋭敏な嗅覚を利用して、近づかせないようにするんです。

「え?臭いだけで追い払えるの?」って思いますよね。

実は、アライグマの鼻はとっても敏感。

私たちには何でもない匂いでも、アライグマには強烈な臭いに感じることがあるんです。

自然由来の忌避剤の特徴を見てみましょう。

- 安全性が高い:人や環境に優しい

- 長期的な効果:耐性ができにくい

- 複数の効果:他の害獣対策にも使える

- 手軽に使える:特別な道具が不要

まず、唐辛子やわさびなどの辛い成分。

これらの刺激臭は、アライグマの鼻をツーンとさせます。

「人間だって辛いもの苦手な人いるもんね」って感じですね。

次に、ミントやユーカリなどのすっきりした香り。

これらの清涼感のある匂いも、アライグマは苦手なんです。

「スースー」する感じが嫌なんでしょうね。

また、柑橘系の香りも効果があります。

レモンやオレンジの皮をすりおろして使うのもいいですね。

「爽やかな香りなのになぁ」って思いますが、アライグマにとっては強すぎる香りなんです。

使い方は簡単です。

これらの成分を水で薄めて、スプレーボトルに入れます。

そして、アライグマが来そうな場所に「シュッシュッ」とスプレーするだけ。

定期的に繰り返すのがコツです。

ただし、注意点もあります。

雨で流れてしまうので、天気の良い日に使うのがおすすめ。

また、植物に直接かけると枯れてしまうこともあるので、周りの地面にかけるようにしましょう。

「でも、本当に効くの?」って半信半疑かもしれません。

確かに、これだけで完璧な対策とは言えません。

でも、他の方法と組み合わせれば、かなり効果的なんです。

例えば、物理的な柵と一緒に使えば、二重の防御になります。

アライグマも「う〜ん、この匂いイヤだな。今日はやめておこうかな」って感じで諦めてくれるかもしれません。

自然由来の忌避剤を使えば、環境にも優しく、アライグマを遠ざけることができます。

安全で効果的な、そんな対策方法なんです。