アライグマとタヌキの違いは?【尻尾の模様に注目】見分け方や生態の違いを写真で比較

【この記事に書かれてあること】

庭に見慣れない動物が現れて、「アライグマかな?それともタヌキ?」と悩んだことはありませんか?- アライグマとタヌキの外見の違いを理解する

- 生息環境と行動パターンの違いを把握する

- 尻尾の模様や目の周りの特徴で見分ける方法を学ぶ

- 木登り能力や冬眠の有無など生態の違いを知る

- 5つの裏技でアライグマとタヌキを即座に判別する方法を習得する

この2つの動物、実は見分けるポイントがあるんです。

尻尾の模様に注目するだけで、一発で判別できるんです!

でも、尻尾が見えない時はどうすれば?

大丈夫、他にも簡単な見分け方があります。

顔の特徴、体の大きさ、行動パターンなど、様々な角度からアライグマとタヌキの違いを徹底解説。

さらに、即座に判別できる5つの裏技もご紹介。

これを読めば、あなたも野生動物の見分け方のエキスパートに!

【もくじ】

アライグマとタヌキの違いを知ろう!見分け方のポイント

アライグマとタヌキの顔の特徴「目の周り」に注目!

アライグマとタヌキの顔は、目の周りの模様で簡単に見分けられます。アライグマの目の周りには黒いマスク模様があり、タヌキの目の周りは薄い色をしています。

「あれ?庭に動物がいるけど、アライグマなのかタヌキなのか分からない…」そんな時は、まず目の周りをじっくり観察してみましょう。

アライグマの顔は、まるでお面をつけているかのように、目の周りがくっきりと黒く縁取られています。

この特徴的な黒いマスク模様は、泥棒のお面のようにも見えるので、「あ!泥棒みたいな顔だな」と思ったら、それはきっとアライグマです。

一方、タヌキの目の周りは薄い色をしていて、はっきりとした模様がありません。

タヌキの顔は全体的にふわっとした印象で、「まんまるお月さまみたいな顔だな」と感じたら、それはタヌキかもしれません。

- アライグマ:目の周りが黒いマスク模様

- タヌキ:目の周りは薄い色で、はっきりした模様なし

- アライグマは泥棒のお面のような顔

- タヌキはまんまるお月さまのような顔

「目は口ほどに物を言う」ということわざがありますが、アライグマとタヌキの場合は「目の周りが正体を語る」というわけです。

体の大きさで見分ける!アライグマの方がやや大きい

アライグマとタヌキは体の大きさでも見分けられます。一般的に、アライグマの方がタヌキよりもやや大きいんです。

アライグマの体長は40〜70センチメートルほど。

対して、タヌキの体長は50〜60センチメートル程度です。

「えっ、あまり変わらないじゃない!」と思った方もいるかもしれませんね。

確かに数字だけ見るとそんなに差がないように感じますが、実際に並べてみると、その違いははっきりと分かります。

アライグマを見たときの印象は、「わっ、でっかい!」という感じ。

中型犬くらいの大きさがあり、ずんぐりむっくりとした体つきが特徴です。

一方、タヌキを見たときは「あら、かわいい」という印象。

小型犬くらいの大きさで、丸っこくてコロンとした体型をしています。

- アライグマ:体長40〜70センチメートル

- タヌキ:体長50〜60センチメートル

- アライグマは中型犬くらいの大きさ

- タヌキは小型犬くらいの大きさ

アライグマなら「うっ、重い!」と思うくらいの重さ。

タヌキなら「あら、意外と軽い」と感じるくらいの重さ、というわけです。

尻尾の模様が決め手!アライグマは縞模様、タヌキは単色

アライグマとタヌキを見分ける決め手となるのが、尻尾の模様です。アライグマの尻尾は縞模様、タヌキの尻尾は単色という大きな違いがあるんです。

アライグマの尻尾をよく見ると、黒と白の縞模様が4〜7本あることに気づきます。

まるでシマウマのしっぽを小さくしたような感じですね。

「わっ、おしゃれな尻尾!」と思わず声が出てしまうかもしれません。

この縞模様は、アライグマの特徴的な外見の一つで、他の動物ではなかなか見られない珍しい模様なんです。

一方、タヌキの尻尾は単色で、模様がありません。

全体的に茶色や黒っぽい色をしていて、ふわふわとした毛並みが特徴です。

「まるでぬいぐるみのしっぽみたい」と感じる人も多いでしょう。

- アライグマ:尻尾に黒と白の縞模様(4〜7本)

- タヌキ:尻尾は単色で模様なし

- アライグマの尻尾はシマウマのよう

- タヌキの尻尾はぬいぐるみのよう

逃げるときに尻尾を高く上げることが多いので、その瞬間にしっかりと観察してみましょう。

「あ、縞模様のしっぽだ!」と気づいたら、それはきっとアライグマです。

尻尾の模様を見分けるのは、アライグマとタヌキを区別する最も確実な方法の一つなんです。

木登り能力の差に驚愕!アライグマは5階建て相当も

アライグマとタヌキの大きな違いの一つが、木登り能力です。アライグマの木登り能力は驚くほど高く、なんと5階建て相当の高さまで登ることができるんです。

アライグマの木登りを見ると、まるでスパイダーマンのような動きに驚かされます。

鋭い爪と器用な手を使って、すいすいと木を登っていきます。

「えっ、そんな高いところまで登れるの!?」と目を丸くしてしまうほどです。

アライグマは、木の上で寝たり、危険から逃げたり、果物を食べたりと、木の上での生活を得意としています。

一方、タヌキの木登り能力はそれほど高くありません。

タヌキは地上での生活を好み、木に登ることはあまりありません。

「タヌキさん、木登りは苦手なんだね」と言いたくなるほどです。

- アライグマ:5階建て相当(約15メートル)まで木登り可能

- タヌキ:木登りは得意ではない

- アライグマは鋭い爪と器用な手を使って木を登る

- タヌキは地上での生活を好む

アライグマは高い木登り能力を活かして、家の2階や屋根裏にも簡単に侵入できてしまうんです。

「ええっ、2階まで来るの!?」と驚く人も多いでしょう。

そのため、アライグマ対策では高所の侵入経路もしっかりと塞ぐことが大切です。

木登り能力の差は、アライグマとタヌキを見分ける重要なポイントの一つなんです。

冬眠の有無でも判別!アライグマは冬眠しない特徴

アライグマとタヌキを見分けるもう一つの重要なポイントが、冬眠の有無です。アライグマは冬眠しませんが、タヌキは条件によっては冬眠することがあるんです。

アライグマは、寒い冬でも活発に活動を続けます。

「ブルブル寒いのに、よく外を歩き回れるなぁ」と感心してしまうほどです。

冬でも食べ物を探して行動し、時には人家に近づいてゴミあさりをすることもあります。

アライグマの体は寒さに強く、厚い毛皮と脂肪層で身を守っているんです。

一方、タヌキは気候や食べ物の状況によって冬眠することがあります。

特に寒い地域や食べ物が少ない場所では、エネルギーを節約するために冬眠を選択します。

「タヌキさん、寒いからお昼寝タイムだね」という感じです。

- アライグマ:冬眠しない、年中活動する

- タヌキ:条件によっては冬眠することがある

- アライグマは寒さに強く、厚い毛皮と脂肪層がある

- タヌキは寒い地域や食べ物が少ない場所で冬眠を選択

真冬に庭で活発に動き回る動物を見かけたら、それはアライグマの可能性が高いんです。

「あれ?冬なのに元気に動いてる。もしかしてアライグマ?」と考えてみるのもいいでしょう。

冬眠の有無は、アライグマとタヌキの生態の大きな違いを示す特徴の一つなんです。

生息環境と行動パターンの違いを理解しよう

都市部vs山間部!アライグマとタヌキの好む環境

アライグマは都市部や郊外を、タヌキは山間部や森林を好んで生息しています。この違いを知ることで、どちらの動物が近くにいる可能性が高いか予測できます。

「え?アライグマって都会に住んでるの?」と驚く方も多いかもしれません。

実は、アライグマは人間の生活圏に適応する能力が高いんです。

都市部や郊外には、アライグマにとって魅力的な環境がたくさんあります。

例えば、公園や庭園の木々は絶好の隠れ場所になりますし、ゴミ置き場は格好の食事処。

まるで、アライグマにとっての「都会の楽園」のようなものです。

一方、タヌキは自然豊かな環境を好みます。

山林や森の中、時には里山のような人里に近い自然の中で暮らしています。

タヌキにとって、落ち葉の積もった林床はごちそうの宝庫。

木の根元や岩の隙間は、快適な寝床になるんです。

- アライグマの好む環境:都市部、郊外、住宅地

- タヌキの好む環境:山間部、森林、里山

- アライグマは人間の生活圏に適応力が高い

- タヌキは自然豊かな環境を好む

アライグマは好奇心旺盛で適応力が高く、新しい環境にもすぐに慣れる特徴があります。

対してタヌキは、昔ながらの日本の自然に根ざした生活を送る、いわば「和」の動物といえるでしょう。

水辺を好むのは?アライグマの生態に迫る

水辺を好むのは断然アライグマです。アライグマは水辺から100メートル以内の場所を好んで生活しています。

この習性を知ることで、アライグマの生息地や行動範囲を予測しやすくなります。

「アライグマって、もしかして泳ぎが得意なの?」そう思った方、正解です!

アライグマは泳ぎが得意で、水中でエサを探すのも上手なんです。

まるで小さな漁師さんのよう。

手先が器用なアライグマは、水中の小魚やカニ、貝などを器用につかまえて食べます。

水辺はアライグマにとって、まさに「天国」のような場所。

エサ場としてだけでなく、喉の渇きを潤したり、体を洗ったりする大切な場所なんです。

特に面白いのが、アライグマの「手洗い」習慣。

エサを水で洗ってから食べる行動が有名ですが、実はこれ、エサの感触を確かめているんです。

- アライグマは水辺から100メートル以内を好む

- 泳ぎが得意で、水中でエサを探す

- 水辺はエサ場、水飲み場、体を洗う場所として利用

- 「手洗い」行動は、エサの感触を確かめる習性

もちろん、喉が渇けば水を飲みに行きますが、アライグマほど水辺に執着しません。

タヌキにとって、水辺は「あれば便利」程度の場所なんです。

この水辺への好み方の違いは、アライグマとタヌキを見分ける大切なヒントになりますよ。

人家への接近頻度!アライグマの方が圧倒的に多い

人家への接近頻度は、アライグマの方が圧倒的に高いです。アライグマは人家に頻繁に近づき、時には屋根裏などに侵入することもあります。

この特徴を知ることで、家の周りで見かける動物がアライグマなのか、タヌキなのかを判断しやすくなります。

「えっ、アライグマが家に入ってくるの!?」と驚く方も多いでしょう。

実は、アライグマにとって人家はとても魅力的な場所なんです。

なぜでしょうか?

それは、食べ物と寝床が簡単に手に入るからです。

アライグマは好奇心旺盛で賢い動物。

人間の生活環境に簡単に適応してしまいます。

ゴミ箱はごちそうの宝庫、庭の果樹は絶好のスナック、そして屋根裏や物置は快適な寝床に見えるんです。

まるで、アライグマにとっての「オールインクルーシブリゾート」のようなものかもしれません。

- アライグマは人家に頻繁に接近する

- 屋根裏や物置に侵入することも

- 人家は食べ物と寝床の供給源

- 好奇心旺盛で人間の環境に適応しやすい

もちろん、完全に人を避けるわけではありませんが、アライグマほど積極的ではありません。

タヌキにとって、人家は「ときどき覗いてみる程度」の場所なんです。

この人家への接近頻度の違いは、アライグマ対策を考える上でとても重要です。

アライグマが頻繁に現れる地域では、家屋への侵入防止策を講じる必要があるかもしれません。

「我が家の周りでよく動物を見かける」という方は、それがアライグマである可能性を考えてみてはいかがでしょうか。

夜行性の度合いを比較!アライグマの活発さに注目

アライグマもタヌキも夜行性ですが、その活動の度合いはアライグマの方がずっと活発です。アライグマの夜間の行動範囲や活動量を知ることで、夜中に起こる騒音や被害の原因がアライグマなのか、タヌキなのかを推測しやすくなります。

「夜中にガタガタ音がするけど、これってアライグマ?」そんな疑問を持つ方も多いでしょう。

実は、夜の静けさを破る音の主は、アライグマである可能性が高いんです。

アライグマは日が沈むとみるみる元気になり、真夜中が最も活動的になります。

まるで、夜の街に繰り出す若者たちのように、エネルギッシュに動き回るんです。

アライグマの夜間の行動範囲は広く、一晩で2〜3キロメートルも移動することがあります。

また、器用な手と強い好奇心を持つアライグマは、ゴミ箱をひっくり返したり、物を動かしたりするので、騒音の原因になりやすいんです。

- アライグマは夜間、特に真夜中に最も活発

- 一晩で2〜3キロメートル移動することも

- 好奇心旺盛で物を動かすため、騒音の原因に

- タヌキも夜行性だが、アライグマほど活発ではない

タヌキの行動は比較的穏やかで、極端な騒音を起こすことは少ないんです。

タヌキは「夜の紳士」、アライグマは「夜の暴れん坊」と言えるかもしれません。

この夜間活動の違いは、対策を考える上で重要なポイントです。

深夜に頻繁に騒音が聞こえたり、朝起きたらゴミ箱が荒らされていたりする場合、その犯人はアライグマである可能性が高いでしょう。

夜の様子に注意を払うことで、アライグマの存在に気づきやすくなりますよ。

ゴミあさり行動の差!アライグマの被害に要注意

ゴミあさり行動は、アライグマの方がはるかに顕著です。アライグマはゴミを荒らす傾向が強く、特に生ゴミに強く惹かれます。

この特徴を知ることで、ゴミ箱やゴミ置き場の被害がアライグマによるものかどうかを判断しやすくなります。

「うわっ、今朝ゴミ箱が散らかっていた!」そんな経験をした方、犯人はアライグマかもしれません。

アライグマにとって、人間のゴミは宝の山なんです。

特に食べ物の残りかすや生ゴミは、アライグマの大好物。

まるで、無料の立食パーティーに招待されたかのように、ゴミ箱や生ゴミ袋を荒らし回ります。

アライグマの器用な手と強い好奇心が、この行動をさらに助長します。

ゴミ箱のフタを開けたり、袋を破いたりするのは、アライグマにとっては朝飯前。

その結果、朝には悲惨な光景が広がることになるんです。

- アライグマはゴミあさりの常習犯

- 生ゴミに特に強く惹かれる

- 器用な手と好奇心でゴミ箱を開けたり袋を破いたりする

- タヌキもゴミをあさることはあるが、頻度は低い

タヌキは自然の中での採食を好む傾向があり、人間のゴミに強く惹かれることは少ないんです。

タヌキは「自然派グルメ」、アライグマは「ゴミ漁りの達人」といったところでしょうか。

このゴミあさり行動の差は、アライグマ対策を考える上で重要なヒントになります。

頻繁にゴミ箱が荒らされる被害に遭っている場合、犯人はアライグマである可能性が高いでしょう。

ゴミ箱の管理方法を見直したり、アライグマが寄り付きにくい工夫をしたりすることが、効果的な対策につながります。

ゴミあさりの跡を見つけたら、アライグマの存在を疑ってみるのも良いでしょう。

アライグマとタヌキを見分ける5つの裏技

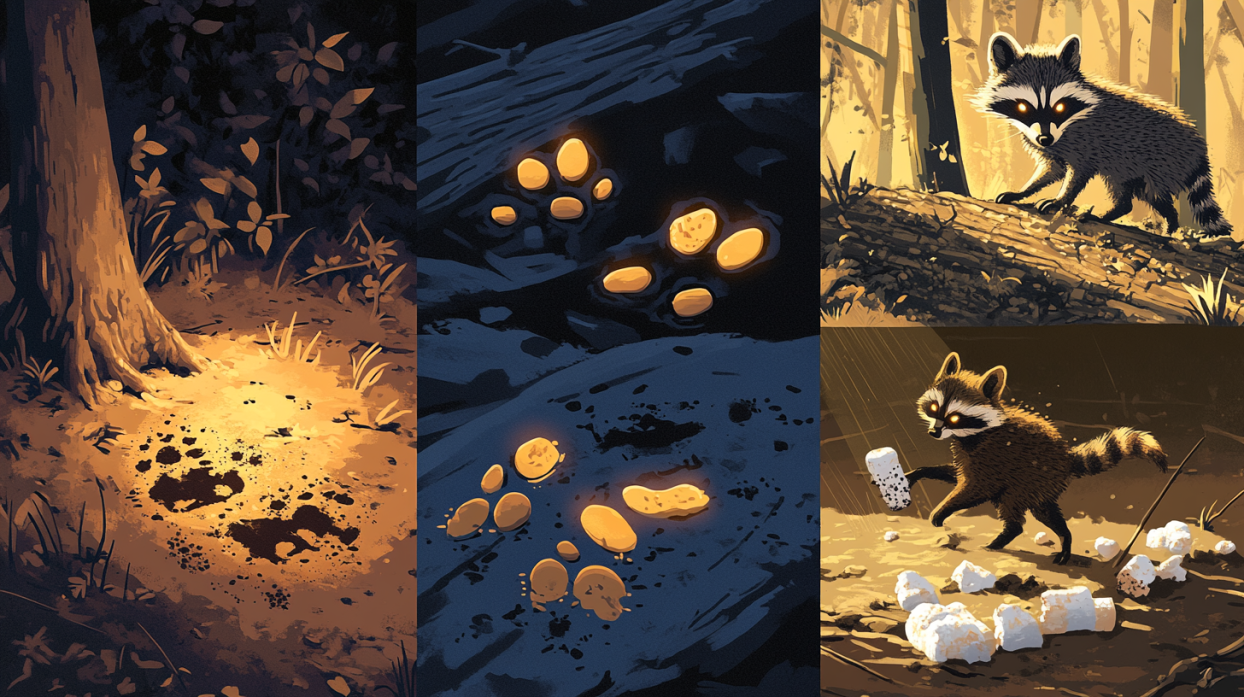

足跡チェックで即判別!「人の赤ちゃんの手形」に注目

アライグマとタヌキの足跡は大きく異なります。アライグマの足跡は人間の赤ちゃんの手形によく似ています。

この特徴を覚えておけば、足跡を見つけた時に即座に判別できます。

「えっ、本当に赤ちゃんの手形みたいなの?」と驚く方も多いでしょう。

そうなんです。

アライグマの前足は、まるで小さな人間の手のよう。

5本の指がはっきりと見えて、それぞれの指が長く、爪の跡もくっきり残ります。

一方、タヌキの足跡は犬のそれによく似ています。

4本の指の跡が残り、全体的に丸みを帯びた形をしています。

アライグマの足跡と比べると、はるかにシンプルな形ですね。

- アライグマの足跡:5本指がはっきり、赤ちゃんの手形のよう

- タヌキの足跡:4本指で丸みを帯びた犬のような形

- アライグマの足跡は指が長く、爪の跡もくっきり

- タヌキの足跡はシンプルで丸み

5本なら、ほぼ間違いなくアライグマです。

さらに、その形が赤ちゃんの手形のように見えたら、確実にアライグマだと判断できます。

「でも、足跡なんてめったに見つからないよ」なんて思った方、ご安心ください。

雨上がりの柔らかい地面や、雪が積もった日なら、意外と簡単に足跡を見つけられるんです。

庭や家の周りをよく観察してみてくださいね。

きっと、思わぬ発見があるはずです。

夜間撮影で目の光を確認!アライグマは赤く光る

夜間にアライグマとタヌキを見分ける裏技として、目の光の色に注目してみましょう。アライグマの目は赤く光り、タヌキの目は黄緑色に光ります。

この違いを知っておけば、夜間でも簡単に判別できます。

「えっ、動物の目って光るの?」と驚いた方もいるかもしれませんね。

実は、多くの夜行性動物の目は光を反射する特殊な層を持っているんです。

これが、夜間に目が光って見える理由なんです。

アライグマの目が赤く光るのは、その網膜の構造によるものです。

まるで、小さな赤信号が二つ並んでいるような感じですね。

一方、タヌキの目は黄緑色に光ります。

森の中で妖怪を見たような、ちょっと不気味な感じがするかもしれません。

- アライグマの目:赤く光る

- タヌキの目:黄緑色に光る

- 夜行性動物の目は光を反射する特殊な層がある

- 目の光の色は、動物の網膜の構造によって決まる

でも、むやみに光を当てるのは動物にとってストレスになるので、あまり長時間は避けましょう。

また、最近では夜間撮影ができる防犯カメラも普及しています。

これを使えば、動物に負担をかけずに観察できますよ。

「でも、夜中に外を歩き回るのは怖いな...」そう思う方も大丈夫。

窓から外を見るだけでも、チャンスはあります。

庭に木があれば、その上にアライグマが登っているかもしれません。

目が光る高さで、赤い光が2つ見えたら、それはきっとアライグマです。

マシュマロ反応テスト!アライグマの好物を利用

アライグマとタヌキを見分ける意外な方法として、マシュマロ反応テストがあります。アライグマはマシュマロが大好物ですが、タヌキはあまり興味を示しません。

この違いを利用して、どちらの動物が庭に来ているのか判断できます。

「えっ、アライグマってマシュマロ好きなの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、アライグマは甘いものが大好きなんです。

特に、柔らかくて甘いマシュマロは、アライグマにとっては最高のご馳走。

まるで子供がお菓子屋さんに来たような反応を示すんですよ。

一方、タヌキはマシュマロにそれほど興味を示しません。

タヌキは雑食性ですが、自然の中にある食べ物を好む傾向があります。

人工的な甘さのマシュマロは、タヌキの好みではないんです。

- アライグマ:マシュマロに強く反応

- タヌキ:マシュマロにあまり興味を示さない

- アライグマは甘いものが大好き

- タヌキは自然の中にある食べ物を好む

アライグマなら、マシュマロを見つけるとすぐに寄ってきて、むしゃむしゃと食べ始めます。

タヌキなら、マシュマロを無視するか、軽く匂いを嗅ぐ程度でしょう。

ただし、注意点があります。

「このテストで動物を餌付けしちゃダメですよ!」野生動物に餌付けをすると、その動物が人間に慣れすぎてしまい、様々な問題を引き起こす可能性があります。

テストは1回だけにして、残ったマシュマロはすぐに片付けましょう。

あくまでも、どちらの動物が来ているかを判断するための一時的な方法だということを忘れずに。

木の幹に泥を塗って足跡観察!5本指がポイント

アライグマとタヌキを見分ける面白い方法として、木の幹に泥を塗って足跡を観察する技があります。アライグマは5本指の足跡をくっきり残しますが、タヌキは4本指の曖昧な足跡しか残しません。

この違いを利用して、どちらの動物が庭に来ているのか判断できます。

「えっ、わざわざ木に泥を塗るの?」と思う方もいるでしょう。

でも、これが意外と効果的なんです。

アライグマは木登りが得意で、夜間に木に登ることが多いんです。

一方、タヌキは地面を歩くのが主で、木に登ることはあまりありません。

泥を塗った木の幹に残る足跡を見てみましょう。

アライグマの場合、5本の指がはっきりと見えます。

まるで、小さな手形スタンプを押したような感じです。

それに対して、タヌキの足跡は4本指で、全体的にぼんやりとした形になります。

- アライグマ:5本指の足跡がくっきり

- タヌキ:4本指の曖昧な足跡

- アライグマは木登りが得意

- タヌキは主に地面を歩く

翌朝、その部分を観察してみましょう。

5本指の足跡がくっきり残っていれば、それはアライグマの仕業です。

ただし、注意点があります。

「木の健康を害さないように気をつけてくださいね」泥を塗る時は薄く塗り、観察が終わったらきれいに洗い流しましょう。

また、木の種類によっては泥を塗ることで害を受ける可能性もあるので、事前に調べておくことをおすすめします。

この方法を使えば、足跡の形だけでなく、動物の行動パターンまで把握できます。

アライグマが来ているなら、高い位置にも足跡が残るでしょう。

これは、アライグマの木登り能力の高さを示しているんです。

糞の形状で見分ける!アライグマは円筒形で端が丸い

アライグマとタヌキを見分ける最後の裏技は、糞の形状を観察することです。アライグマの糞は円筒形で両端が丸いのに対し、タヌキの糞は両端が尖っています。

この違いを知っておけば、庭で見つけた糞がどちらの動物のものか、すぐに判断できます。

「えっ、糞を観察するの?ちょっと気持ち悪いなぁ...」と思う方もいるかもしれません。

でも、動物の生態を知る上で、糞はとても重要な手がかりなんです。

もちろん、素手で触ったりしないよう注意しましょうね。

アライグマの糞は、まるでソーセージのような形をしています。

長さは約2〜3センチメートル、直径は約1センチメートルくらい。

両端が丸くなっているのが特徴です。

色は濃い茶色か黒っぽく、中には種や果物の皮、昆虫の殻なども含まれていることがあります。

一方、タヌキの糞は両端が尖っていて、全体的にコロコロとした感じです。

アライグマの糞よりも少し細長く、表面がデコボコしていることが多いです。

- アライグマの糞:円筒形で両端が丸い

- タヌキの糞:両端が尖っている

- アライグマの糞は長さ2〜3cm、直径約1cm

- タヌキの糞はアライグマより細長い

円筒形で両端が丸ければアライグマ、両端が尖っていればタヌキの可能性が高いです。

さらに、中身をよく見ると、アライグマの糞には果物の種や皮が多く含まれていることが多いです。

これは、アライグマが果物好きであることを示しています。

ただし、糞を観察する際は必ず手袋を着用し、直接触らないようにしましょう。

「野生動物の糞には病原体が含まれている可能性があるので、取り扱いには十分注意が必要です」観察が終わったら、必ず石鹸で手をよく洗いましょう。

この方法を使えば、動物を直接見なくても、どちらが庭に来ているのか判断できます。

糞の形状と内容物を確認することで、アライグマなのかタヌキなのか、より確実に見分けることができるんです。