アライグマの原産地は?【北米大陸が起源】日本への侵入経路と生態系への影響を解説

【この記事に書かれてあること】

あなたの庭に突然現れた、あの愛らしくも厄介な動物。- アライグマの原産地は北米大陸

- 森林から都市まで幅広い環境に適応

- 日本への侵入はペットブームが原因

- 日本の温暖な気候が繁殖を加速

- 在来種との餌の競合や捕食被害が深刻

そう、アライグマです。

でも、ちょっと待ってください。

アライグマって、もともと日本にいた動物なんでしょうか?

実は、アライグマの原産地は北米大陸なんです。

可愛らしい見た目とは裏腹に、日本の生態系に大きな影響を与えているこの動物について、詳しく見ていきましょう。

なぜ日本にいるの?

どんな問題を引き起こしているの?

そして、私たちにできることは何なのでしょうか。

アライグマの真の姿に迫ります。

【もくじ】

アライグマの原産地と特徴

アライグマの原産地は北米大陸!古くから生息

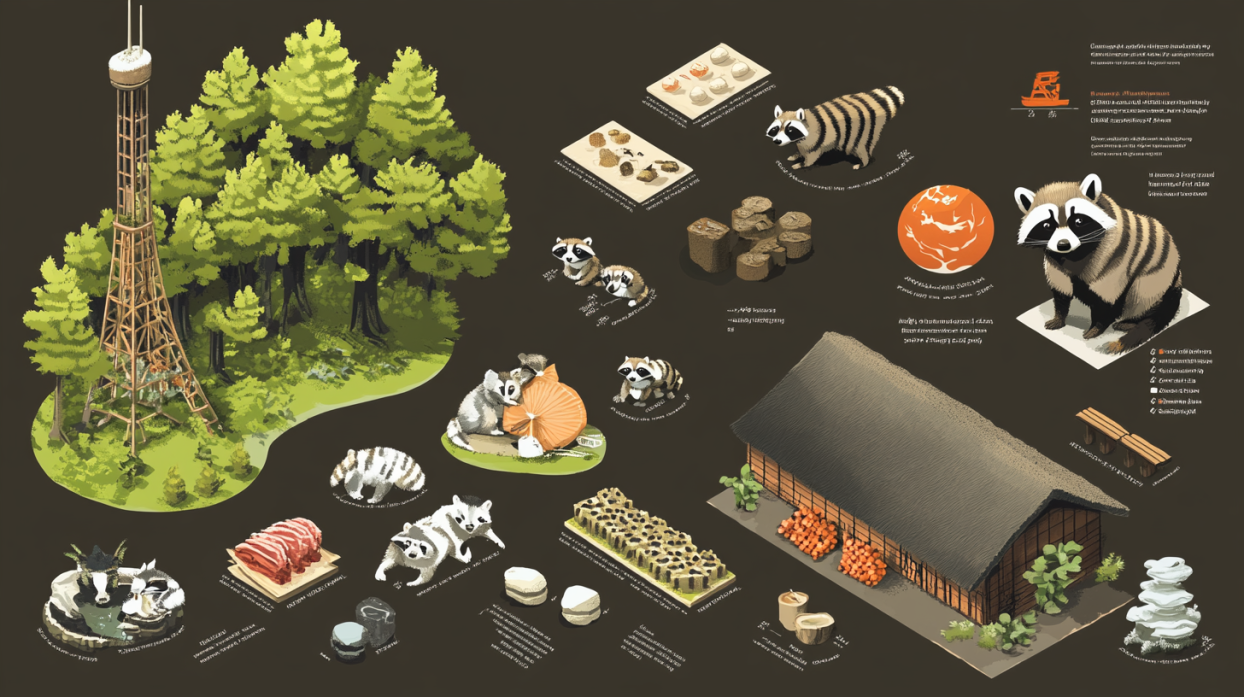

アライグマの故郷は北米大陸です。カナダ南部からパナマにかけて、広大な地域に分布しています。

アライグマは北米大陸で長い歴史を持つ動物なんです。

氷河期が終わった約1万年前から、この地域に住み着いていたと考えられています。

「へぇ、アライグマってそんなに古くからいたんだ!」と驚く方も多いでしょう。

北米大陸での分布を詳しく見てみましょう。

- 北限:カナダ南部(ブリティッシュコロンビア州からノバスコシア州)

- 南限:パナマ

- 東限:大西洋沿岸

- 西限:太平洋沿岸

森林、草原、湿地帯、そして人間の住む都市部まで、ありとあらゆる場所で暮らしているんです。

特に興味深いのは、アライグマが人間の開発と共に分布を広げてきた点です。

木を切り開いて作られた農地や、都市の公園など、人間が作り出した環境をうまく利用して生きているんです。

「でも、なんで日本にもいるの?」そう思った方もいるでしょう。

実は、アライグマが日本にやってきたのはつい最近のことなんです。

次の見出しで、その経緯を詳しく見ていきましょう。

北米での生息環境は多様!森林から都市まで

アライグマは、北米大陸のありとあらゆる場所で見かけることができます。森の奥深くから、にぎやかな都会まで、その生息環境は実に多様なんです。

まず、アライグマが最も好む環境は水辺に近い森林です。

川や湖のそばの木々が生い茂る場所が、彼らにとっては天国同然。

「なぜ水辺が好きなの?」って思いますよね。

それは、こんな理由があるんです。

- 水を飲むのに便利

- 魚やカエルなどの獲物が豊富

- 木の上で安全に休める

草原や農地でも平気で暮らせちゃいます。

畑の作物や小動物を食べて、すくすく育つんですから。

そして驚くべきことに、都市部でも大繁栄しているんです。

公園や住宅地の庭、ゴミ置き場など、人間の生活圏にどんどん進出してきています。

「え?都会でも生きていけるの?」って思いますよね。

実は、都市にはアライグマにとって魅力的なポイントがたくさんあるんです。

- 食べ物が豊富(ゴミ、ペットフード、果樹など)

- 隠れ場所が多い(屋根裏、物置、下水道など)

- 天敵が少ない(大型捕食動物がいない)

ガサゴソ、ムシャムシャ、キョロキョロ。

夜になると、そんなアライグマの気配を感じることができるかもしれません。

北米の自然の中で、アライグマは重要な生態系の一員として生きているんです。

日本への侵入経路は?ペットブームが引き金に

日本にアライグマがやってきたのは、実はつい最近のことなんです。その侵入経路は、なんとペットブームが引き金になっていました。

1960年代後半から1970年代、日本ではアライグマをペットとして飼うブームが起きました。

「えっ、アライグマをペットに?」と驚く方も多いでしょう。

実は、この時期に人気のアニメ『あらいぐまラスカル』が放送され、その可愛らしい姿に多くの人が魅了されたんです。

アライグマの輸入の流れを見てみましょう。

- 1962年:動物園での展示用に初めて輸入

- 1970年代:ペットショップで販売開始

- 1977年:年間1500頭以上が輸入される

「かわいそうだから自然に返してあげよう」という善意が、実は大きな問題を引き起こしてしまったんです。

野生化したアライグマは、日本の温暖な気候と豊富な食物資源を得て、みるみる繁殖していきました。

ガサゴソ、パクパク、キョロキョロ。

気がつけば、日本全国でアライグマの姿が見られるようになったのです。

現在、アライグマは特定外来生物に指定され、飼育や運搬が禁止されています。

「昔はペットだったのに、今は規制されているなんて」と、時代の変化を感じますね。

アライグマの日本への侵入は、人間の軽はずみな行動が引き起こした結果なんです。

この教訓を胸に、私たちは自然界のバランスを大切にしていく必要があるでしょう。

アライグマを野生に放すのは絶対にNG!生態系への影響大

アライグマを野生に放すのは、絶対にやってはいけません。その影響は、私たちの想像以上に大きいんです。

まず、アライグマを野生に放すと、日本の生態系が乱れてしまいます。

「え?たった一匹くらいいいんじゃない?」なんて思うかもしれません。

でも、そんなことはありません。

アライグマは繁殖力が非常に強く、あっという間に数を増やしてしまうんです。

アライグマが野生化すると、こんな問題が起こります。

- 在来種の捕食(カエル、鳥の卵、昆虫など)

- 農作物への被害(果物、野菜の食害)

- 家屋への侵入(屋根裏での営巣、糞尿被害)

- 感染症の拡散(狂犬病、アライグマ回虫症など)

例えば、絶滅危惧種のニホンイシガメは、アライグマに卵や幼体を食べられてしまい、個体数が激減しているんです。

ガリガリ、バリバリ、ムシャムシャ。

そんな音とともに、日本固有の生き物たちが姿を消していってしまうんです。

また、アライグマは人間の生活圏にも進出してきます。

農作物を荒らしたり、家屋に侵入したりと、私たちの日常生活にも大きな影響を与えるんです。

「困ったな〜」なんて言っている場合じゃありません。

そして忘れてはいけないのが、感染症のリスクです。

アライグマは様々な病気の媒介者になる可能性があります。

野生に放たれたアライグマが増えれば増えるほど、そのリスクも高まっていくんです。

だからこそ、絶対にアライグマを野生に放してはいけません。

飼育が難しくなったら、必ず専門機関に相談しましょう。

私たち一人一人の責任ある行動が、日本の豊かな自然を守ることにつながるんです。

日本と北米のアライグマ比較

日本vs北米!アライグマの生息密度に驚きの差

日本のアライグマの生息密度は、北米に比べてびっくりするほど高いんです。「えっ、本当に?」と思われるかもしれませんね。

でも、実際そうなんです。

日本では、1平方キロメートルあたり最大40頭ものアライグマが生息している地域があるんです。

一方、北米では同じ広さの地域で10頭程度。

その差、なんと4倍!

なぜこんなに差があるのでしょうか。

その理由は、主に3つあります。

- 天敵の少なさ

- 豊富な食べ物

- 住みやすい環境

北米にはオオカミやピューマなど、アライグマを捕食する動物がたくさんいます。

でも日本には、そういった大型の捕食者がほとんどいないんです。

「ふ〜ん、アライグマにとっては天国みたいなものかも」なんて思いますよね。

次に、食べ物の豊富さ。

日本の果樹園や畑は、アライグマにとって究極の食べ放題バイキング。

「もぐもぐ、ぱくぱく」と、美味しい果物や野菜を食べ放題なんです。

最後に、住みやすい環境。

日本の家屋は、アライグマにとって絶好の隠れ家。

屋根裏や物置は、彼らのお気に入りの住処になっちゃうんです。

このように、日本はアライグマにとって「住みやすい」「食べやすい」「安全」な環境が揃っているんです。

だからこそ、北米よりもずっと高い密度で生息しているというわけ。

これは、日本の生態系にとって大きな脅威になっているんです。

気候の違いがアライグマの生態に与える影響とは

日本の気候は、アライグマにとって天国のようなものなんです。北米の厳しい寒さとは大違い!

北米では、冬になると気温がグンと下がります。

「ブルブル、寒い〜!」なんて言いたくなるほど。

アライグマたちも、この寒さに耐えるのが大変なんです。

食べ物も少なくなるし、寒さで体力も奪われちゃう。

でも日本はどうでしょう?

温暖な気候のおかげで、年中過ごしやすい環境なんです。

「あったか〜い」とアライグマたちも喜んでいるかも。

この気候の違いが、アライグマの生態にどんな影響を与えているのか、見てみましょう。

- 冬眠の必要なし

- 年中活動的

- 繁殖期間の延長

- 生存率アップ

でも日本では、そんな必要もありません。

「ぐっすり眠る」必要がないんです。

年中活動的というのも大きな特徴。

日本では、四季を通じてエサ探しや子育てができちゃうんです。

「わーい、遊び放題!」なんて感じでしょうか。

さらに、繁殖期間も延びています。

北米では春から初夏に集中していた繁殖が、日本では年中可能に。

「赤ちゃんラッシュ」が起きているんです。

そして何より驚くのが、生存率の高さ。

厳しい冬を越す必要がないので、子どもたちの生き残る確率がグンと上がっているんです。

このように、日本の温暖な気候は、アライグマにとって「天国」のような環境を作り出しているんです。

これが、日本でのアライグマ急増の大きな要因になっているというわけ。

日本と北米の食物資源の違いが引き起こす問題

日本と北米では、アライグマが食べるものがまるで違うんです。これが、大きな問題を引き起こしているんです。

北米では、アライグマは自然の中で暮らしています。

木の実やベリー、小動物を食べて生活しているんです。

「いただきま〜す」と、自然の恵みを楽しんでいるわけですね。

でも日本では状況が全然違います。

なんと、人間が育てた作物がアライグマの主食になっちゃっているんです。

「むしゃむしゃ、ぱくぱく」と、農家さんが丹精込めて育てた野菜や果物を食べているんです。

この違いが、どんな問題を引き起こしているのか、見てみましょう。

- 農作物被害の増加

- 人里への接近

- 栄養価の高い食事による繁殖力アップ

- 在来種との競合

日本の果樹園や畑は、アライグマにとって「夢の国」です。

美味しい果物や野菜が、いつでも食べ放題。

でも、農家さんにとっては大問題なんです。

次に、人里への接近。

食べ物を求めて、どんどん人間の生活圏に近づいてきています。

「こんにちは〜」なんて、庭先に現れることも。

さらに、栄養価の高い食事のおかげで、繁殖力がアップしています。

北米よりも栄養たっぷりの食事で、「元気いっぱい!」な状態。

そのため、たくさんの子どもを産み、育てることができるんです。

最後に、在来種との競合。

アライグマが人間の食べ物を食べることで、本来その食べ物を利用していた日本の動物たちが困っているんです。

「僕たちのごはんがない〜」って感じでしょうか。

このように、日本と北米の食物資源の違いは、アライグマの行動や生態に大きな影響を与えています。

そして、それが様々な問題を引き起こしているというわけ。

日本の環境に合わせた対策が必要になっているんです。

北米と日本のアライグマ対策を比較!効果的な方法は?

北米と日本では、アライグマ対策の方法がかなり違うんです。でも、日本ならではの効果的な方法もあるんですよ。

北米では、アライグマは昔からいる動物。

「やあ、お隣さん」くらいの感覚で共存してきました。

だから、対策も自然な方法が中心です。

例えば、庭に柵を立てたり、ゴミ箱に蓋をしっかりつけたりするんです。

一方、日本では外来種問題として扱われています。

「あれ?こんなところにアライグマ?」って感じですよね。

だから、より積極的な対策が必要なんです。

では、日本で効果的なアライグマ対策を見てみましょう。

- 高い柵の設置

- 電気柵の利用

- 光や音による威嚇

- 臭いを使った忌避

- 捕獲による個体数管理

アライグマは驚くほど器用で、普通の柵はよじ登っちゃいます。

だから、高さ1.5メートル以上の滑らかな柵が効果的なんです。

「えいっ」と飛び越えられないようにするわけです。

次に、電気柵の利用。

特に農地では、これが強い味方になります。

「ビリッ」とちょっとした電気ショックで、アライグマたちに「ここは危険だよ」と教えるんです。

光や音による威嚇も効果的。

動きを感知して光る照明や、突然の大きな音で「びっくり!」させるんです。

アライグマたちも「怖いところだな」と感じて、近づかなくなるんです。

臭いを使った忌避も日本独自の方法。

唐辛子スプレーや、ハッカ油など、アライグマの嫌いな匂いを利用します。

「くんくん、臭い〜!」ってな具合です。

最後に、捕獲による個体数管理。

これは慎重に行う必要がありますが、地域によっては重要な対策になっています。

このように、日本では北米とは違った方法でアライグマ対策を行っているんです。

環境や状況に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切。

それが、効果的なアライグマ対策につながるというわけです。

アライグマの繁殖力は日本で加速?温暖な気候が影響

日本の温暖な気候は、アライグマの繁殖力を驚くほど加速させているんです。北米とは比べものにならないくらい!

北米では、アライグマの繁殖は年に1回が普通。

「はい、今年の子育ては終わり!」という感じです。

でも日本では、なんと年に2回も繁殖することがあるんです。

「えっ、そんなに?」と驚きますよね。

この繁殖力の違いには、いくつか理由があります。

見てみましょう。

- 一年中温暖な気候

- 豊富な食べ物

- 天敵の少なさ

- 安全な巣作り場所

北米では寒い冬に備えてエネルギーを蓄える必要がありますが、日本ではその必要がありません。

「ぽかぽか陽気で気持ちいい〜」という状態が続くので、繁殖に適した環境が長く続くんです。

次に、豊富な食べ物。

日本の果樹園や畑は、アライグマにとって「天国」のよう。

栄養たっぷりの食事で、「元気モリモリ!」な状態が続くんです。

これが繁殖力アップにつながっています。

天敵の少なさも大きな要因。

北米ではオオカミやピューマなどの天敵がいますが、日本にはほとんどいません。

「ほっ、安心」という環境で、のびのびと子育てができるんです。

さらに、安全な巣作り場所がたくさんあること。

日本の家屋の屋根裏や物置は、アライグマの子育てにぴったり。

「ここなら安心して子育てできるね」と、アライグマ家族も喜んでいるかも。

このように、日本の環境はアライグマの繁殖にとって理想的なんです。

温暖な気候と豊かな食べ物、安全な環境。

これらが揃って、アライグマの繁殖力を加速させているというわけ。

結果として、日本のアライグマ個体数は急増しています。

「増えすぎちゃって、困っちゃう!」という状況なんです。

この繁殖力の高さは、アライグマ問題を解決する上で大きな課題になっているんです。

アライグマ被害から日本の環境を守るには

アライグマの足跡を見分けるコツ!赤ちゃんの手形に酷似

アライグマの足跡は、なんと赤ちゃんの手形にそっくりなんです。これを覚えておくと、アライグマの存在にいち早く気づけます。

「えっ、本当に赤ちゃんの手形みたいなの?」と思われるかもしれませんね。

でも、実際にそうなんです。

アライグマの前足は、人間の手によく似た形をしているんです。

アライグマの足跡の特徴を見てみましょう。

- 5本の指がはっきり見える

- 親指が他の指から少し離れている

- 掌の部分が丸っこい形

- 爪の跡がくっきり残る

足跡を見つけたら、周りの状況もよく観察してくださいね。

例えば、果樹園の近くや、ゴミ置き場の周辺によく足跡が残っていることがあります。

「ここにもあった!あそこにも!」と、足跡を追いかけていくと、アライグマの行動パターンが見えてくるかもしれません。

そして、足跡を見つけたら、すぐに写真を撮っておくのもおすすめです。

「証拠」として残しておくと、後で対策を考えるときに役立ちます。

スマートフォンで「パシャッ」と撮るだけでOKです。

アライグマの足跡を見分けられるようになると、被害の早期発見や対策に大いに役立ちます。

「ふむふむ、これはアライグマが来てるな」と、まるで探偵さながらの気分で観察してみてくださいね。

アライグマを寄せ付けない!庭に植えるべき「匂いの強い植物」

アライグマは匂いに敏感な動物なんです。だから、強い香りの植物を庭に植えると、アライグマを寄せ付けない効果があるんです。

「え?植物を植えるだけでアライグマ対策になるの?」と驚かれるかもしれませんね。

でも、実はこれ、とっても効果的な方法なんです。

では、どんな植物がアライグマ撃退に効果的なのか、見てみましょう。

- ラベンダー

- ペパーミント

- ローズマリー

- マリーゴールド

- ゼラニウム

アライグマにとっては、「うわ〜、くさい!」と感じる匂いなんです。

特にラベンダーとペパーミントは、アライグマ撃退に超おすすめです。

これらを庭の周りに植えると、まるで「アライグマお断りゾーン」を作るような効果があります。

植える場所は、アライグマが侵入しそうな場所を重点的に。

例えば、庭の入り口や、フェンスの周り、果樹の近くなどです。

「ここから入ってほしくないな〜」というところに、ぐるっと植えてみてください。

それに、これらの植物は見た目も美しいんです。

「わぁ、いい香り〜」と、あなたの庭を素敵に彩ってくれますよ。

一石二鳥というわけです。

ただし、植物だけで完璧な対策になるわけではありません。

他の方法と組み合わせて使うのがポイントです。

「よ〜し、これでアライグマ対策バッチリ!」なんて油断は禁物ですからね。

植物で香り豊かな庭を作りながら、アライグマ対策もできる。

素敵じゃないですか?

ぜひ、試してみてくださいね。

夜間の侵入を防ぐ!動体感知センサー付きLEDライトの活用法

夜間のアライグマ侵入を防ぐなら、動体感知センサー付きLEDライトがとってもおすすめです。突然の明かりでビックリさせて、アライグマを追い払えるんです。

「えっ、ライトだけでアライグマが逃げるの?」と思われるかもしれませんね。

でも、実はアライグマは急な明るさの変化が苦手なんです。

動体感知センサー付きLEDライトの効果的な使い方を見てみましょう。

- 侵入されやすい場所に設置する

- ライトの向きを調整して死角をなくす

- 複数のライトで広範囲をカバーする

- 定期的にバッテリーや電球をチェックする

庭の入り口、ゴミ置き場の近く、果樹の周りなどが要注意ポイントです。

「ここから入ってきそうだな〜」というところに、ピンポイントで設置しましょう。

ライトの向きも重要です。

死角ができないように、あちこち向きを変えて試してみてください。

「よし、これでバッチリ!」と思えるまで調整するのがコツです。

そして、1つだけじゃなく複数のライトを使うのがおすすめ。

「あっちでピカッ!こっちでピカッ!」と、アライグマを驚かせる効果が倍増します。

ただし、ライトを設置したら終わり、ではありません。

定期的なメンテナンスも忘れずに。

バッテリーが切れていたり、電球が切れていたりしては意味がありませんからね。

このライト、人間にも便利なんですよ。

夜、庭に出るときに自動で明るくなるので、つまずく心配もありません。

「おっ、明るくなった!」と、便利さを実感できるはずです。

動体感知センサー付きLEDライト、アライグマ対策と便利さを兼ね備えた優れものです。

ぜひ、活用してみてくださいね。

果樹園を守る秘策!「ペーパーバッグ」で収穫前の実を保護

果樹園をアライグマから守る秘策、それは「ペーパーバッグ」なんです。収穫前の果実をバッグで包んでしまえば、アライグマから守れるんです。

「え?紙袋で守れるの?」と思われるかもしれませんね。

でも、これがなかなかの効果を発揮するんです。

ペーパーバッグを使った果実保護の方法を見てみましょう。

- 適切なサイズのバッグを選ぶ

- 果実が十分に大きくなってから包む

- バッグの底に小さな穴を開けて通気性を確保

- バッグの口をしっかり閉じる

- 雨や風で破れていないか定期的にチェック

「ちょっとゆとりがあるくらいがちょうどいいな」くらいのサイズ感です。

果実を包むタイミングも重要です。

あまり早すぎると果実の成長を妨げてしまいます。

「よし、そろそろいい大きさになったな」というタイミングを見計らってくださいね。

バッグの底に小さな穴を開けるのも忘れずに。

これで通気性が確保できます。

「むれて腐っちゃったら元も子もない」ですからね。

バッグの口はしっかり閉じましょう。

輪ゴムやクリップを使うと便利です。

「よし、これでバッチリ!」と思えるまでしっかり閉じてくださいね。

そして、定期的なチェックも大切です。

雨や風で破れていないか、果実が健康に育っているか、こまめに確認しましょう。

「あれ?ちょっと破れてる?」なんてときは、すぐに新しいバッグに替えてあげてください。

この方法、アライグマ対策だけじゃなく、虫や鳥からも果実を守れるんです。

一石二鳥どころか三鳥くらいの効果があります。

ペーパーバッグで果実を守る。

ちょっと手間はかかりますが、美味しい果実を守るためならやる価値ありですよ。

ぜひ、試してみてくださいね。

屋根裏への侵入を完全シャットアウト!換気口の防護方法

アライグマの屋根裏侵入を防ぐ決め手は、換気口の防護なんです。ここをしっかりガードすれば、アライグマの侵入を大幅に減らせます。

「え?換気口からアライグマが入ってくるの?」と驚く方も多いかもしれません。

でも、実はアライグマにとって換気口は格好の侵入口なんです。

では、換気口の効果的な防護方法を見ていきましょう。

- 丈夫な金網を取り付ける

- 金網の目の細かさに注意する

- 金網の固定は確実に

- 定期的な点検を忘れずに

- 周辺の木の枝を刈り込む

アライグマは力が強いので、簡単には破れない金網を選んでください。

「よし、これなら大丈夫そう!」と思えるくらいの丈夫さが必要です。

金網の目の細かさも重要です。

2.5センチ四方より小さい目のものを選びましょう。

「こんな小さな隙間からは入れないだろう」と思っても、アライグマは意外と器用なんです。

金網の固定はしっかりと。

釘やネジで確実に留めましょう。

「ぐらぐらしてたら意味ないもんね」と、しっかり固定することが大切です。

定期的な点検も忘れずに。

金網が破れていないか、緩んでいないか、時々チェックしてください。

「あれ?ちょっと緩んでる?」なんて時は、すぐに修理しましょう。

そして、換気口周辺の木の枝も刈り込んでおくと良いでしょう。

アライグマは木を伝って屋根に上ってくることがあるんです。

「よし、これで近づきにくくなったぞ」と、アライグマの侵入経路を断つことができます。

この方法、アライグマだけでなく、他の小動物の侵入も防げるんです。

一石二鳥というわけですね。

換気口の防護、ちょっとした工夫で大きな効果が期待できます。

「これで安心して眠れる!」と思えるはず。

ぜひ、試してみてくださいね。