アライグマによる家屋被害の修繕方法【侵入経路の完全封鎖が重要】再発防止のための補強ポイントを紹介

【この記事に書かれてあること】

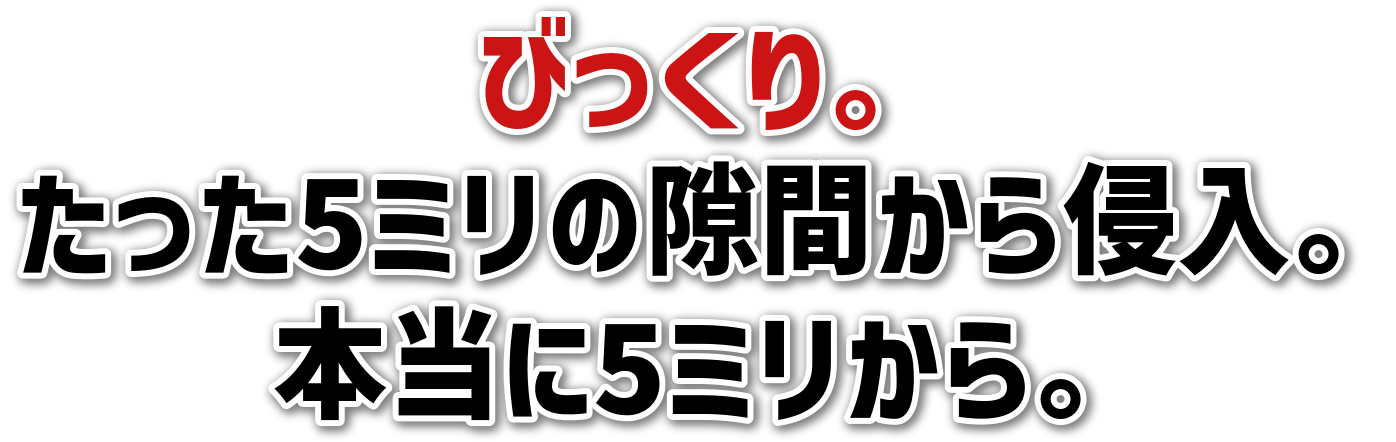

アライグマによる家屋被害で悩んでいませんか?- 5ミリの隙間からアライグマが侵入する危険性

- 屋根裏や壁内の配線被害による火災リスク

- アライグマの糞尿被害と寄生虫感染の可能性

- 金属板やメッシュネットを使用した効果的な修繕方法

- 光や音、臭いを利用したアライグマ撃退法

実は、わずか5ミリの隙間から侵入できるアライグマの被害は、想像以上に深刻なんです。

屋根裏や壁内の配線被害は火災の原因にもなり得ます。

でも、大丈夫。

適切な修繕方法を知れば、あなたの家を守ることができます。

金属板やメッシュネットを使った効果的な修繕法から、光・音・臭いを利用した驚きの撃退法まで、この記事では家族の安全を守るための具体的な対策をご紹介します。

さあ、アライグマフリーの家づくり、一緒に始めましょう!

【もくじ】

アライグマによる家屋被害の実態と危険性

アライグマの侵入口は「5ミリの隙間」から!

驚くべきことに、アライグマは5ミリという極小の隙間から侵入できるのです。「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と思われるかもしれませんね。

実は、アライグマは体の割に頭が小さく、頭さえ通れば体も通せるんです。

アライグマの侵入経路として多いのは、以下の場所です。

- 屋根と壁の接合部

- 軒下の隙間

- 換気口

- 壁の亀裂

- 古い建物の隙間

アライグマは驚くほど器用で、木登りが得意。

屋根や2階のベランダにも簡単に到達できるんです。

「うちは2階建てだから安心」なんて油断は禁物です。

また、アライグマは知能が高く学習能力に優れているため、一度侵入に成功すると、その経路を覚えてしまいます。

「ガリガリ」「ボリボリ」と音がしたら要注意。

侵入を試みているサインかもしれません。

家屋の定期点検が重要です。

特に古い家屋は、経年劣化で知らないうちに隙間ができている可能性があります。

「まさか、うちには入れないでしょ」なんて安心せず、細かなチェックを心がけましょう。

アライグマの被害を防ぐ第一歩は、この小さな隙間をふさぐことなんです。

屋根裏や壁内の配線被害!火災リスクに要注意

アライグマが家に侵入すると、屋根裏や壁の中の配線を噛み切ってしまうことがあります。これが火災の原因になる可能性があるんです。

ゾッとしますよね。

アライグマが配線を噛む理由は主に2つあります。

- 歯の伸びすぎを防ぐため

- 好奇心旺盛な性格のため

壁の中でアライグマが配線を噛んでいる可能性があります。

配線被害の怖さは、目に見えないところで進行することです。

「うちは大丈夫」と思っていても、実は壁の中で被害が広がっているかもしれません。

特に注意が必要なのは古い家屋です。

配線の被覆が劣化していると、アライグマの被害を受けやすくなります。

火災のリスクを減らすために、以下の対策が効果的です。

- 定期的な屋根裏や壁内の点検

- 配線の保護管の設置

- アライグマの侵入経路の封鎖

そんな時は専門家に相談するのがおすすめです。

プロの目で見れば、素人では気づかない危険な兆候を発見できるかもしれません。

アライグマの配線被害は、家財だけでなく、命に関わる危険をもたらす可能性があります。

「まさか」と思わずに、早めの対策を心がけましょう。

安全な暮らしは、こうした小さな注意から始まるんです。

アライグマの糞尿被害「寄生虫感染」のリスクも

アライグマが家屋に侵入すると、糞尿被害が深刻な問題になります。しかも、単なる不衛生さだけでなく、寄生虫感染のリスクまであるんです。

ゾッとしますよね。

アライグマの糞には、以下のような危険が潜んでいます。

- アライグマ回虫の卵

- レプトスピラ菌

- サルモネラ菌

この回虫、人間の体内に入り込むと、目や脳に寄生することがあるんです。

「えっ、目や脳に!?」と驚かれるかもしれません。

まさに悪夢のような話ですよね。

糞尿被害の場所として多いのは、以下の箇所です。

- 屋根裏

- 壁の中

- 床下

- 物置

アライグマの糞尿の臭いかもしれません。

また、天井にシミができていたら、屋根裏で糞尿被害が起きている可能性があります。

対策としては、まずアライグマの侵入経路を完全に封鎖することが重要です。

そして、もし糞尿被害を発見したら、必ず手袋やマスクを着用して処理しましょう。

素手で触ると危険です。

「でも、自分で処理するのは不安…」という方は、専門業者に依頼するのがおすすめです。

プロの技術で安全に処理してくれますよ。

アライグマの糞尿被害は、見た目の不快さだけでなく、健康被害のリスクもあるんです。

「まあ、大丈夫だろう」なんて油断は禁物。

早めの対策で、家族の健康と安全を守りましょう。

「被害を放置」は最悪の選択!2次被害の恐れも

アライグマの家屋侵入被害を放置するのは、最悪の選択です。なぜなら、被害が拡大するだけでなく、思わぬ2次被害を引き起こす可能性があるからです。

「まあ、そのうち出ていくだろう」なんて甘く見てはいけません。

被害を放置した場合、以下のような悲惨な結果になる可能性があります。

- 屋根裏や壁内での繁殖

- 糞尿による悪臭の充満

- 寄生虫感染リスクの増大

- 家屋の構造的損傷

- 火災の危険性

アライグマは年に2回、1回に2〜5匹の赤ちゃんを産みます。

「え、そんなに!?」と驚くかもしれませんね。

つまり、1年で最大10匹も増える可能性があるんです。

さらに、アライグマが住み着くと、他の問題も引き起こします。

- ノミやダニの増加

- 木材や断熱材の破壊

- 電気配線の損傷

- 水道管の破損

アライグマが活動している証拠かもしれません。

対策を先延ばしにすると、修繕費用が膨大になる可能性があります。

最悪の場合、家が住めなくなってしまうことも。

「まさか」と思うかもしれませんが、実際にそんな事例もあるんです。

「でも、どうしたらいいの?」と思われるかもしれません。

まずは、専門家に相談することをおすすめします。

早期発見・早期対策が、被害を最小限に抑える鍵なんです。

アライグマの被害は、放置すればするほど深刻になります。

「様子を見よう」なんて悠長なことは言っていられません。

家族の安全と財産を守るため、迅速な対応が必要なんです。

「塞いだだけ」は逆効果!アライグマの知能を甘く見るな

アライグマの侵入口を見つけて「よし、塞いだぞ」と安心するのは早計です。なぜなら、アライグマの知能を甘く見ると、思わぬ逆効果を招く可能性があるからです。

「えっ、そんなに賢いの?」と驚く方も多いでしょう。

アライグマの知能の高さは、以下のような特徴から分かります。

- 複雑な仕掛けの罠を解除できる

- 過去の経験を学習し、行動に活かす

- 問題解決能力が高い

- 道具を使うことができる

その結果、新たな侵入口を作られてしまう可能性があります。

アライグマの対策で避けるべき「逆効果」な行動には、以下のようなものがあります。

- 一時的な応急処置だけで安心する

- 弱い材料で修繕する

- 侵入口の一部だけを塞ぐ

- 音や光で追い払うだけで終わる

アライグマが新たな侵入口を探している可能性があります。

効果的な対策には、総合的なアプローチが必要です。

単に穴を塞ぐだけでなく、以下のような方法を組み合わせることが重要です。

- 強固な材料での修繕

- 家屋全体の点検と補強

- 餌となる物の管理

- 長期的な監視と維持

確かに手間はかかりますが、家族の安全と財産を守るためには必要な投資なんです。

アライグマの知能を甘く見ると、いたちごっこになってしまいます。

「これで完璧!」と思っても、アライグマはすぐに新たな侵入方法を考え出してしまうかもしれません。

油断せず、継続的な対策を心がけることが、アライグマ対策の成功の鍵なんです。

効果的な家屋修繕と再侵入防止策

屋根裏侵入vsベランダ侵入!被害パターン別の対策法

アライグマの侵入パターンは主に屋根裏とベランダの2つ。それぞれに合わせた対策が必要です。

まず、屋根裏侵入。

「ガサガサ」と音がしたら要注意です。

アライグマは屋根の隙間から忍び込んでくるんです。

対策は次の通り。

- 屋根瓦の隙間を専用のシーリング材で埋める

- 軒下の隙間に金属製の網を取り付ける

- 換気口に頑丈な金属製カバーを設置する

「ドタドタ」と足音がしたら警戒です。

木登り上手なアライグマは、ベランダを足場に家の中へ。

こんな対策が効果的。

- ベランダの手すりに滑り止めを設置

- 植木鉢や物干し竿など、足場になりそうなものを片付ける

- ベランダドアや窓に補助錠を取り付ける

「ちょっとの隙間なら大丈夫」なんて油断は禁物。

アライグマは驚くほど小さな隙間から入り込めるんです。

侵入跡を見つけたら、すぐに対策を。

「今日はいいや」なんて後回しにしていると、アライグマファミリーが引っ越してくるかも。

そうなったら大変です。

修繕後も油断は禁物。

定期的に点検して、新たな侵入口ができていないかチェックしましょう。

アライグマとの知恵比べ、負けられませんよ。

「金属板」vs「メッシュネット」どちらが効果的?

アライグマ対策の修繕材料、金属板とメッシュネット。どっちがいいの?

結論から言うと、両方とも使い分けが大切なんです。

金属板のメリット:

- 頑丈で破られにくい

- 完全に塞げる

- 長持ちする

デメリットもあるんです。

- 重くて扱いにくい

- 見た目が良くない

- 通気性が悪い

メリット:

- 軽くて扱いやすい

- 通気性が良い

- 目立ちにくい

- 金属板ほど頑丈ではない

- 小さな穴が開きやすい

- 定期的な点検が必要

ポイントは場所です。

- 大きな開口部(屋根の破損箇所など)→金属板

- 通気や採光が必要な場所(換気口など)→メッシュネット

でも、アライグマは賢いんです。

隙をついて侵入してきます。

だからこそ、場所に応じた適切な対策が必要なんです。

金属板もメッシュネットも、5ミリ以下の隙間を作らないことが重要。

「この程度なら大丈夫」なんて油断は禁物です。

アライグマは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。

材料選びに悩んだら、家の構造や侵入箇所をよく確認してみてください。

適材適所で対策すれば、アライグマ撃退の効果は倍増!

頑張って、アライグマに負けない家づくりをしましょう。

プロの修繕と自己修繕「コスト」と「効果」を比較

アライグマ被害の修繕、プロに頼む?それとも自分でやる?

結論から言うと、被害の程度や場所によって選ぶべきなんです。

まず、プロの修繕。

メリット:

- 確実な修繕が期待できる

- 高所作業も安全に行える

- 専門的な知識や技術が活かせる

- 費用が高くなりがち

- すぐに対応できないことも

- 業者選びに時間がかかる

メリット:

- 費用を抑えられる

- すぐに着手できる

- 家の構造を知るきっかけに

- 技術や知識が必要

- 高所作業は危険

- 完全な修繕が難しいことも

ポイントは次の3つ。

- 被害の程度:大規模ならプロ、小規模なら自己修繕

- 場所:高所ならプロ、地上から手の届く範囲なら自己修繕

- 自信:DIYに自信があれば自己修繕、不安ならプロ

「地上からできる小さな隙間塞ぎ」は自分でチャレンジ、といった具合です。

自己修繕する場合は、しっかり準備を。

必要な道具や材料をそろえて、安全に気をつけて。

「ちょっとやってみよう」なんて軽い気持ちは禁物です。

中途半端な修繕は、かえってアライグマに隙を与えちゃうかも。

プロに頼む場合は、複数の業者から見積もりを取るのがおすすめ。

「高いなぁ」と思っても、手抜き業者に頼むのは危険です。

安かろう悪かろうでは、アライグマに再侵入されるかも。

結局のところ、自分の家は自分で守る。

プロの力を借りるか、自分の手で修繕するか、よく考えて選んでくださいね。

アライグマに負けない、安全な家づくりを目指しましょう!

床下vsデッキ下!アライグマの好む隠れ家と封鎖術

アライグマが好む隠れ家、床下とデッキ下。どっちも要注意です。

それぞれの特徴と封鎖方法を見ていきましょう。

まず、床下侵入。

「ガリガリ」という音が聞こえたら警戒信号です。

アライグマは床下を次のように利用します。

- 繁殖場所として

- 昼間の休息所として

- 食料の貯蔵庫として

- 基礎部分の隙間を金属板で塞ぐ

- 換気口に頑丈な金網を取り付ける

- 床下点検口にロックを設置する

「ごそごそ」という物音に要注意です。

デッキ下はこんな使われ方をします。

- 雨風をしのぐ隠れ家として

- 子育ての場所として

- 家屋侵入の足がかりとして

- デッキ周囲に金網フェンスを設置

- デッキ板の隙間を小さくする

- デッキ下に忌避剤を設置

「ちょっとの隙間なら…」なんて油断は禁物。

アライグマは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。

封鎖する際の注意点:

- 5ミリ以下の隙間も見逃さない

- 定期的に点検し、新たな侵入口ができていないかチェック

- 周辺の環境整備も忘れずに(餌になるものを片付けるなど)

そんな時は、ご近所や友人に協力をお願いするのも手です。

みんなで力を合わせれば、アライグマに負けない家づくりができるはずです。

床下もデッキ下も、アライグマにとっては魅力的な隠れ家。

でも、私たちの家は私たちのもの。

しっかり封鎖して、アライグマさんには「お引き取り願います」と伝えましょう。

頑張って、アライグマフリーな家づくりを目指しましょう!

修繕後の点検は「毎週」か「毎月」か?頻度の重要性

アライグマ対策の修繕後、点検はどのくらいの頻度で行うべき?結論から言うと、最初の1ヶ月は毎週、その後は毎月が理想的です。

なぜ、そんなに頻繁に点検が必要なの?

理由は3つあります。

- アライグマの再侵入を早期発見できる

- 新たな侵入口の形成を防げる

- 修繕箇所の劣化を早めにチェックできる

でも、アライグマは賢くて粘り強いんです。

一度侵入を許すと、執着して何度も挑戦してくるんです。

点検のポイントは次の通り:

- 修繕箇所に新たな傷や隙間がないか

- 家の周りに不審な足跡や糞がないか

- 夜間に怪しい物音がしないか

- 屋根や壁に新たな傷跡がないか

- 庭や物置に餌になるものが放置されていないか

高所や危険な場所は無理せず、地上から双眼鏡などを使って確認しましょう。

「毎週なんて面倒...」と思った人、ちょっと待って!

点検は家族みんなで協力すれば、それほど大変じゃありません。

例えば、こんな風に分担するのはどう?

- お父さん:屋根や高所のチェック

- お母さん:庭や物置のチェック

- 子どもたち:地上から見える壁や窓のチェック

「今日はアライグマ探偵団の活動日!」なんて言って、わくわくしながら点検するのも良いですね。

定期点検は、アライグマとの知恵比べ。

油断は禁物です。

「もう大丈夫だろう」って思った瞬間が、アライグマにとってはチャンス。

気を抜かず、継続的に点検することが、アライグマフリーの家を維持する秘訣なんです。

みんなで協力して、アライグマに負けない家づくりを目指しましょう。

定期点検、頑張ってくださいね!

アライグマ撃退!驚きの裏技と長期的対策

「光」と「音」でアライグマを威嚇!簡単設置の撃退法

アライグマ撃退には、光と音を使った方法が効果的です。家にある身近なものでも、驚くほど強力な威嚇効果があるんです。

まず、光を使った撃退法から見てみましょう。

- 古い音楽CDを屋根や壁に吊るす

- ソーラー式の動き感知ライトを設置する

- 懐中電灯で急に照らす

「えっ、CDで?」と思うかもしれませんが、CDの反射光がキラキラと不規則に動くので、アライグマはビックリしちゃうんです。

「何これ怖い!」って感じでしょうね。

次に、音を使った撃退法を見てみましょう。

- 風鈴を家の周りに取り付ける

- ラジオを低音量で常時つけておく

- 空き缶に小石を入れて、侵入口付近に吊るす

人間には心地よい音でも、アライグマには不気味に聞こえるみたい。

光と音を組み合わせると、さらに効果アップ!

例えば、CDと風鈴を一緒に吊るすと、視覚と聴覚の両方でアライグマを威嚇できます。

「ダブルパンチでノックアウト!」というわけです。

でも注意!

急に大きな音を出したり、強い光を当てたりするのはNG。

アライグマが驚いて攻撃的になる可能性があるんです。

「ゆっくりじわじわ」が成功の秘訣です。

これらの方法は簡単に設置できて、しかも環境にも優しい。

「エコでお財布にも優しい」なんて、いいことづくめですよね。

さあ、今すぐ試してみましょう!

「臭い」vs「味」どちらがアライグマ対策に効く?

アライグマ対策、「臭い」と「味」どっちが効果的?実は、両方とも強力な武器になるんです。

でも、使い方次第では逆効果にもなっちゃうので要注意!

まず、「臭い」を使った対策から。

アライグマの嫌いな臭いには、こんなものがあります。

- アンモニア臭

- 唐辛子の刺激臭

- 柑橘系の強い香り

- 木酢液の煙臭さ

「人間の鼻にも刺激が強いから、置く場所には気をつけてね」というわけ。

一方、「味」を使った対策はこんな感じ。

- 唐辛子パウダーを水で溶いて塗る

- にがり水を散布する

- ハーブ系の強い味のするスプレーを吹きかける

侵入口に塗っておくと、アライグマが「ヒー!辛い!」って逃げ出すんです。

でも、雨で流れちゃうから定期的に塗り直しが必要。

「面倒くさいなぁ」って思っちゃいますよね。

じゃあ、「臭い」と「味」どっちがいいの?

正解は、両方使うこと。

臭いで寄せ付けず、万が一近づいても味で撃退!

「ダブル効果でバッチリガード」ってわけです。

ただし、使いすぎは禁物。

強すぎる臭いや味は、かえってアライグマを怒らせちゃうかも。

「ほどほどに」が成功の秘訣です。

自然由来の材料を使えば、環境にも優しくて一石二鳥。

「エコでアライグマ対策」なんて、素敵じゃないですか?

さあ、あなたも「臭い」と「味」でアライグマ撃退に挑戦してみましょう!

庭の環境整備!「果樹の剪定」と「ゴミ管理」がカギ

アライグマ対策、実は庭の環境整備が大切なんです。特に重要なのが「果樹の剪定」と「ゴミ管理」。

この2つをしっかりやれば、アライグマの来訪をグッと減らせます。

まず、果樹の剪定から。

なぜ大切かというと、実がなりすぎた果樹はアライグマにとって「美味しそうな食べ放題ビュッフェ」に見えちゃうんです。

剪定のポイントは以下の通り。

- 地面に近い枝は切り落とす

- 樹高を低めに保つ

- 実がなりすぎないよう間引く

でも、人間が食べきれない分はアライグマの餌になっちゃうんです。

「もったいない」よりも「安全第一」で考えましょう。

次に、ゴミ管理。

これがずさんだと、アライグマにとっては「豪華な夜食」になっちゃいます。

ゴミ管理のコツは以下の通り。

- 頑丈な蓋付きのゴミ箱を使う

- 生ゴミは冷凍してから出す

- ゴミ置き場は清潔に保つ

- ペットのエサは夜間に外に置かない

「ちょっとくらいいいか」と思って外に放置すると、それがアライグマを呼ぶ「招待状」になっちゃうんです。

果樹の剪定とゴミ管理、どっちも「面倒くさそう...」って思うかもしれません。

でも、これらの作業はアライグマ対策の基本中の基本。

「毎日コツコツ」が成功の秘訣です。

庭をキレイに保つことで、アライグマだけでなく他の害獣対策にもなります。

一石二鳥どころか三鳥くらいの効果があるんです。

「庭がキレイになって、害獣対策もできて、家族の安全も守れる」なんて、素敵じゃないですか?

さあ、今日から「果樹の剪定」と「ゴミ管理」、始めてみましょう。

アライグマフリーの庭づくり、一緒に頑張りましょう!

ご近所と協力!地域ぐるみのアライグマ対策が効果的

アライグマ対策、実は「ご近所パワー」が大切なんです。一軒だけじゃなく、地域全体で取り組むとグーンと効果アップ!

「みんなで力を合わせれば怖いものなし」ってやつですね。

地域で協力するメリットは、こんなにたくさん!

- 広範囲でアライグマを追い払える

- 情報共有で素早い対応ができる

- 費用を分担して経済的に対策できる

- みんなで見守るので安心感がアップ

でも、アライグマ対策は絶好のご近所コミュニケーションのきっかけになるんです。

具体的な協力方法をいくつか紹介しましょう。

- 定期的な情報交換会を開く

- 共同で忌避剤を購入・設置する

- 夜間パトロールのシフトを組む

- ゴミ出しルールを統一する

- 果樹の収穫を助け合う

「うちの庭にアライグマが来たよ」「こんな対策が効いたよ」なんて情報を共有すれば、みんなで賢く対策できます。

「井戸端会議」ならぬ「アライグマ対策会議」ってわけです。

ご近所で協力すると、思わぬ発見があるかも。

「あら、隣のおばあちゃん、アライグマ対策の達人だったのね!」なんてことも。

新しい絆が生まれるチャンスです。

ただし、協力を呼びかける時は強制にならないよう注意が必要。

「できる範囲で」が大切です。

無理強いすると、かえって反感を買っちゃうかも。

地域ぐるみの対策で、アライグマに「この辺はちょっと住みにくいなぁ」って思わせちゃいましょう。

みんなで力を合わせれば、きっと「アライグマフリーの街」が実現できるはず!

さあ、今日からご近所さんに声をかけてみませんか?

「一緒にアライグマ対策、頑張りましょう!」って。

きっと素敵な出会いや発見があるはずです。

がんばりましょう!

保険適用の可能性も?アライグマ被害と補償の関係

アライグマ被害、実は保険が適用される可能性があるんです。「えっ、本当?」って驚く人も多いはず。

でも、ちょっと待って!

保険の種類や契約内容によって全然違うので、要チェックです。

まず、アライグマ被害で保険が適用される可能性がある例を見てみましょう。

- 家屋への物理的な損傷

- 電気配線の損傷による火災

- アライグマの糞尿による衛生被害

- アライグマに起因する怪我や病気

特に火災は要注意。

アライグマが配線を噛んで火事になったら、大変なことに。

「火災保険って大切なんだなぁ」ってことです。

ただし、注意点もあります。

- 保険の種類によって補償内容が違う

- 「野生動物による被害」が明記されているか確認が必要

- 被害の程度によっては適用されない場合もある

- 事前の対策をしていないと、保険金が減額される可能性も

「何もしてなかったのに保険金だけもらおう」なんて考えは禁物です。

保険会社は「あなたは何か対策しましたか?」ってしつこく聞いてくるかも。

では、どんな対策をすればいいの?

例えば、こんな感じ。

- 家屋の点検と補強

- 忌避剤の使用

- 専門業者による定期チェック

「保険のためにも対策が必要なんだ」ってことですね。

ただし、保険に頼りすぎるのは危険。

予防が最大の対策です。

「保険があるから大丈夫」なんて油断は禁物。

アライグマ被害を未然に防ぐことが一番大切なんです。

もし被害に遭ってしまったら、すぐに証拠を集めましょう。

写真を撮ったり、被害状況を記録したり。

「後で保険会社に説明するのが楽になる」というわけです。

アライグマ被害と保険、意外と深い関係があるんですね。

自分の契約している保険の内容、今一度チェックしてみませんか?

「備えあれば憂いなし」ってやつです。

安心して暮らすために、今日からアライグマ対策と保険の見直し、始めてみましょう!