アライグマ対策用フェンスの選び方【高さ1.5m以上が必須】種類別の特徴と設置のコツを解説

【この記事に書かれてあること】

アライグマの侵入に悩まされていませんか?- アライグマ対策フェンスは高さ1.5m以上が基本

- 地中埋め込み30cm以上で掘り返し防止

- フェンスの目の細かさは5cm以下が理想的

- 金属製フェンスが耐久性で優れている

- フェンス上部の45度の返しで侵入防止効果アップ

- 意外な工夫で更なる効果が期待できる

効果的な対策には、適切なフェンス選びが欠かせません。

でも、「どんなフェンスを選べばいいの?」と迷っている方も多いはず。

この記事では、アライグマ対策フェンスの選び方を詳しく解説します。

高さ、材質、設置方法など、知っておくべきポイントをしっかりおさえて、アライグマから我が家を守りましょう。

さらに、効果を高める意外な工夫もご紹介。

「これで安心!」と思えるフェンス選びのコツを、一緒に学んでいきましょう。

【もくじ】

アライグマ対策フェンスの基本!高さ1.5m以上が重要

アライグマが家に侵入する「3つの主な経路」とは?

アライグマが家に侵入する主な経路は、地上、空中、地下の3つです。これらの経路を知ることで、効果的な対策が立てられます。

まず、地上からの侵入です。

アライグマは歩いてフェンスに近づき、隙間を見つけて侵入しようとします。

「ちょっとした隙間があれば、すぐに入ってきちゃうんです」。

次に空中からの侵入。

驚くべきことに、アライグマは高さ1.5メートルまで跳躍できるのです。

「えっ、そんなに高く跳べるの?」と驚く方も多いでしょう。

最後に地下からの侵入。

アライグマは器用な前足を使って、地面を掘り返して侵入しようとします。

これら3つの経路を踏まえ、対策を立てる必要があります。

具体的には以下のポイントに注意しましょう。

- 地上:フェンスの隙間をなくす

- 空中:フェンスの高さを十分に確保する

- 地下:フェンスを地中深くまで埋め込む

「よし、これで完璧な対策ができるぞ!」と意気込んでみてはいかがでしょうか。

フェンスの高さ1.5m以上!「飛び越え防止」のカギ

アライグマ対策フェンスの高さは、最低でも1.5メートル以上が必要です。これは、アライグマの驚異的な跳躍力を防ぐためのカギとなります。

アライグマは意外にも運動能力が高く、垂直跳びで1.5メートルもの高さまで跳躍できるのです。

「えっ、そんなに跳べるの?」と驚く方も多いでしょう。

そのため、1.5メートル未満のフェンスでは、あっという間に飛び越えられてしまいます。

理想的なフェンスの高さは、さらに余裕を持たせて1.8メートル以上がおすすめです。

こうすることで、アライグマの跳躍力をしっかりと封じ込めることができます。

フェンスの高さを決める際は、以下のポイントも考慮しましょう。

- 周辺の地形や構造物を利用した跳躍の可能性

- フェンス上部の構造(返しや電気柵など)

- 景観への影響と近隣との調和

その場合は、植物を絡ませたり、デザイン性の高いフェンスを選んだりすることで、見た目も整えられます。

高さ1.5メートル以上のフェンスで、アライグマの侵入をがっちりガードしましょう。

これで安心して暮らせる環境が整います。

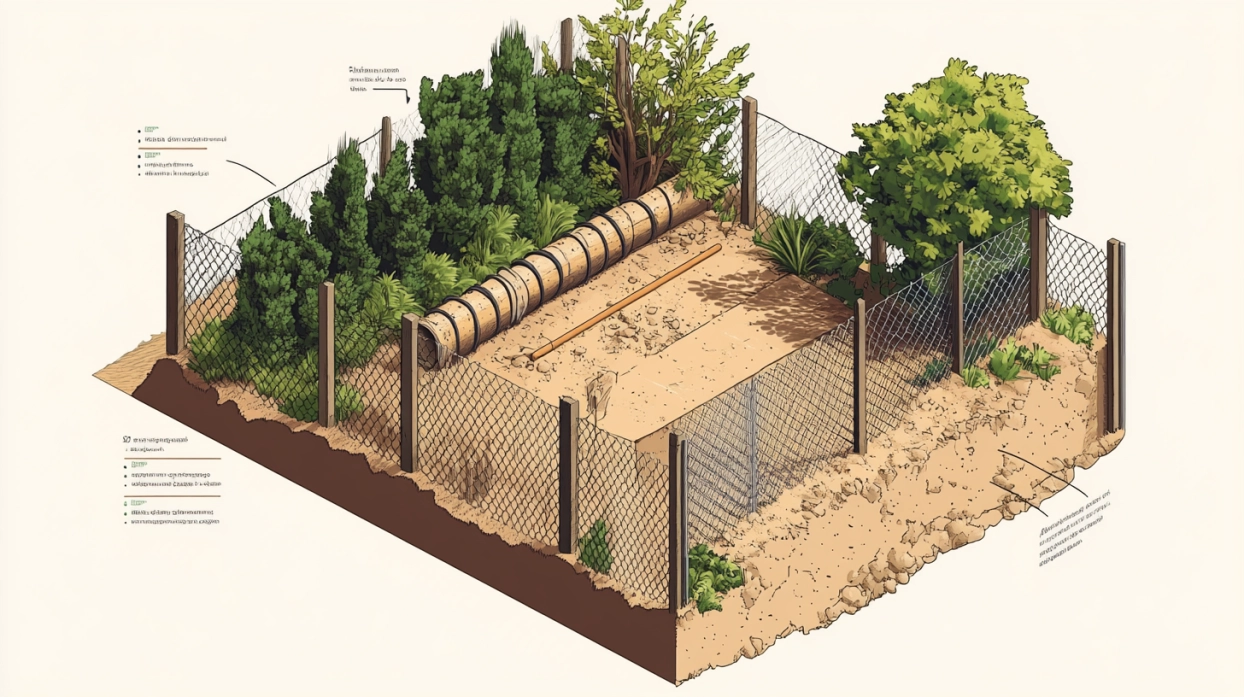

地中埋め込み30cm以上!「掘り返し対策」も忘れずに

アライグマ対策フェンスの地中埋め込みは、30センチメートル以上が必須です。これは、アライグマの巧みな掘り返し能力から庭や畑を守るための重要なポイントなのです。

アライグマは前足が器用で、地面を掘り返す能力に長けています。

「まるで小型のパワーショベルのよう」と表現される程です。

そのため、地上から見えるフェンスだけでは不十分なんです。

地中埋め込みの深さは、最低でも30センチメートル必要です。

理想的には50センチメートル以上埋め込むと、より効果的です。

この深さがあれば、アライグマが掘り返そうとしても、簡単には侵入できません。

地中埋め込みをする際は、以下の点に注意しましょう。

- フェンス下部をL字型に折り曲げて埋め込む

- コンクリートで固定して安定性を高める

- 排水に配慮して、水はけを良くする

- 定期的に地中部分の状態を確認する

でも、一度アライグマに侵入されると、被害は甚大です。

農作物を荒らされたり、家屋に損傷を与えられたりするんです。

地中埋め込みをしっかり行えば、アライグマの掘り返し作戦をガッチリ阻止できます。

これで、地上からも地下からも安心です。

フェンスの見えない部分にも気を配ることで、より確実なアライグマ対策が実現できるのです。

目の細かさ5cm以下!「通り抜け防止」にも注意

アライグマ対策フェンスの目の細かさは、5センチメートル以下が理想的です。これは、アライグマの驚くべき身体の柔軟性から庭や家を守るための重要なポイントなのです。

アライグマは体が柔らかく、見た目以上に小さな隙間をすり抜けることができます。

「まるでネコのような身のこなし」と言われるほどです。

そのため、フェンスの網目が大きすぎると、あっという間に通り抜けられてしまうんです。

フェンスの目の細かさは、5センチメートル以下が推奨されます。

理想的には2.5センチメートル以下だと、さらに効果的です。

この細かさなら、大人のアライグマはもちろん、子供のアライグマも通り抜けることができません。

目の細かいフェンスを選ぶ際は、以下のポイントにも注意しましょう。

- 強度を確保するため、材質にも気を配る

- 錆びにくい素材を選んで耐久性を高める

- 見た目の美しさと機能性のバランスを取る

- 定期的に網目の状態をチェックする

しかし、最近は見た目にも配慮した細かい目のフェンスが多く販売されています。

デザイン性と機能性を両立させることも可能なんです。

目の細かいフェンスを設置すれば、アライグマの通り抜けをしっかりと防ぐことができます。

これで、庭や家の中に侵入されるリスクがグッと下がります。

小さな隙間も見逃さない細やかな対策で、アライグマから大切な空間を守りましょう。

フェンス選びで「やってはいけない3つのNG行為」

アライグマ対策フェンスを選ぶ際、絶対に避けるべき3つのNG行為があります。これらを知っておくことで、効果的なフェンス選びができるのです。

まず1つ目のNGは、安価な素材を選ぶことです。

「少しでも安く済ませたい」という気持ちはわかりますが、これが大きな失敗のもとになります。

安い素材は耐久性が低く、アライグマの鋭い爪や歯に簡単に破壊されてしまいます。

結果的に、頻繁な修理や交換が必要になり、かえって高くつくのです。

2つ目のNGは、低い高さのフェンスを選ぶことです。

「そんなに高くなくても大丈夫だろう」と考えがちですが、これは大きな間違いです。

アライグマは驚くほど高く跳躍できるので、低いフェンスはあっという間に乗り越えられてしまいます。

3つ目のNGは、フェンスの下部に隙間を作ることです。

「少しぐらいの隙間なら問題ないだろう」と思うかもしれませんが、これがアライグマの侵入口になってしまいます。

彼らは小さな隙間もすり抜けることができるのです。

これらのNG行為を避けるために、以下のポイントに注意しましょう。

- 耐久性の高い素材(金属製など)を選ぶ

- 高さ1.5メートル以上のフェンスを選ぶ

- フェンス下部の隙間をなくす工夫をする

- 専門家のアドバイスを参考にする

でも、これらの点に注意することで、本当に効果的なアライグマ対策フェンスを選ぶことができるのです。

フェンス選びのNG行為を避けて、確実なアライグマ対策を実現しましょう。

正しい選択で、大切な家や庭を守ることができるのです。

アライグマ対策フェンスの選び方!材質と設置のポイント

金属製vs木製!「耐久性と見た目」どちらを重視?

アライグマ対策フェンスは、金属製が耐久性で断然優れています。見た目も大切ですが、効果的な対策には耐久性が欠かせません。

金属製フェンスの最大の魅力は、その強さです。

アライグマの鋭い爪や歯にも負けません。

「がりがりっ」と噛まれても、びくともしないんです。

一方、木製フェンスは見た目が良いものの、アライグマにとっては格好の遊び場。

「よいしょ」っと登られちゃうんです。

でも、「周りの景観に合わせたい」という気持ちもわかります。

そんな時は、金属製フェンスに木目調の塗装を施すのがおすすめ。

見た目と機能性を両立できますよ。

金属製フェンスを選ぶ際のポイントをまとめてみました。

- 材質:スチールやアルミニウムが一般的

- 表面処理:錆び防止のため、亜鉛めっきや粉体塗装が必須

- 強度:支柱の太さや網目の細かさをチェック

- デザイン:周囲の景観に合わせて選択

確かに初期費用は木製より高めです。

でも、長い目で見れば、頻繁な修理や交換が必要ない分、トータルコストは抑えられるんです。

金属製フェンスで、アライグマから我が家をしっかりガード。

耐久性抜群で、長期的にはお財布にも優しい選択になりますよ。

プラスチック製vsスチール製!「コストと強度」の違い

プラスチック製とスチール製、どちらを選ぶ?コスト重視ならプラスチック製、強度重視ならスチール製がおすすめです。

プラスチック製フェンスの魅力は、なんといってもお手頃価格。

「家計に優しい」と、多くの方に選ばれています。

軽量で扱いやすく、DIY好きの方にもぴったり。

錆びる心配もないので、メンテナンスも楽チンです。

一方、スチール製フェンスは強度が抜群。

アライグマの力強い攻撃にも「びくともしない」頼もしさ。

耐久性も高く、長期的に見ればコスト面でも優秀です。

それぞれの特徴をまとめてみました。

- プラスチック製

- 軽量で設置しやすい

- 錆びの心配なし

- 初期コストが低い

- 耐久性はやや劣る

- スチール製

- 高強度で耐久性抜群

- 長期的にはコスト効率が良い

- 重量があり、設置に手間がかかる

- 錆び対策が必要

実は、両方の良いとこ取りをした製品もあるんです。

例えば、スチールの芯にプラスチックコーティングを施したフェンス。

強度と扱いやすさを兼ね備えた、いいとこどりの製品です。

結局のところ、あなたの優先順位次第。

コスト重視ならプラスチック製、強度重視ならスチール製。

どちらを選んでも、適切に設置すればアライグマ対策として十分な効果を発揮します。

自分の状況に合わせて、ベストな選択をしてくださいね。

フェンス上部の「45度の返し」で侵入防止効果アップ!

フェンス上部に45度の返しをつければ、アライグマの侵入防止効果が劇的にアップします。この「返し」こそ、アライグマ対策の切り札なんです。

アライグマって、意外と運動神経がいいんです。

普通のフェンスなら、「よいしょっと」って感じで簡単に登ってきちゃう。

でも、45度の返しがあると、「えっ、どうやって登るの?」ってな具合に、頭を悩ませることになるんです。

この返しは、フェンスの内側に向けて45度の角度で取り付けます。

長さは15センチメートル以上あれば十分。

これがあると、アライグマが登ろうとしても、体を反らすことができず、上に進めなくなるんです。

返しの効果を最大限に引き出すポイントをまとめてみました。

- 角度:45度が最も効果的

- 長さ:15センチメートル以上

- 材質:フェンス本体と同じ素材がベスト

- 取り付け位置:フェンス最上部の内側

- 隙間:返しとフェンスの間に隙間を作らない

確かに、むき出しの返しはちょっと無骨かもしれません。

そんな時は、返しの上にツタや花を這わせてみるのはどうでしょう。

見た目も良くなって、一石二鳥ですよ。

フェンス上部の45度の返し、ちょっとした工夫で大きな効果。

アライグマ対策の強い味方になってくれます。

これで、我が家の防衛線がさらに強化されること間違いなしです。

フェンス下部の「L字型処理」で掘り返しをブロック

フェンス下部をL字型に処理すれば、アライグマの掘り返し行為をしっかりブロックできます。この方法は、地中深くまでフェンスを埋め込むのが難しい場所でも効果を発揮するんです。

アライグマは器用な前足を使って、地面をほじくります。

「ほいっ、ほいっ」と、まるで小型のショベルカーのよう。

普通のフェンスだと、下から潜り込まれちゃうんです。

でも、L字型処理があれば、「あれ?掘れない?」ってな具合に、アライグマも立ち往生。

L字型処理の方法は簡単です。

フェンスの下部を直角に曲げて、地面に沿って水平方向に延ばします。

この水平部分を地面に固定すれば完成です。

効果的なL字型処理のポイントをまとめてみました。

- 水平部分の長さ:30センチメートル以上

- 埋め込み深さ:地表面すれすれか、わずかに土をかぶせる程度

- 固定方法:杭や重しで地面にしっかり固定

- 材質:錆びにくい金属製の網が最適

- 目の細かさ:5センチメートル以下の網目サイズ

でも、一度アライグマに侵入されると、被害は想像以上。

家庭菜園が荒らされたり、屋根裏に住み着かれたり...。

「ああ、あの時しっかり対策しておけば...」なんて後悔しないためにも、L字型処理はおすすめです。

フェンス下部のL字型処理、ちょっとした工夫で大きな効果。

アライグマの掘り返し作戦を完全にシャットアウトできます。

これで、地上からも地下からも我が家は安全、というわけです。

支柱の間隔は3m以内!「安定性確保」のテクニック

アライグマ対策フェンスの支柱は、3メートル以内の間隔で設置するのが鉄則です。この間隔を守ることで、フェンスの安定性が格段に向上し、アライグマの侵入を確実に防ぐことができます。

支柱は、フェンスの骨組みとなる重要な部分。

「ぐらぐら」したフェンスでは、アライグマに「お招きだよ」と言っているようなものです。

しっかりした支柱で「びしっ」と張ったフェンスなら、アライグマも「ちぇっ、入れないや」とあきらめてくれるはず。

支柱の設置には、いくつかのコツがあります。

ポイントをまとめてみましょう。

- 間隔:3メートル以内が理想的

- 埋め込み深さ:地上の高さの3分の1以上

- 材質:金属製が耐久性に優れている

- 固定方法:コンクリート基礎での固定が最も安定

- 補強:角や端の支柱は特に強化が必要

でも、支柱はフェンスの要。

ここをしっかりすれば、フェンス全体の強度が大幅にアップするんです。

支柱の設置で特に注意したいのが、地形の変化する場所。

斜面や凹凸のある場所では、支柱の間隔をさらに狭めるのがコツです。

「ここは大丈夫かな?」と思ったら、念のため間隔を狭めておくのが賢明です。

支柱の間隔3メートル以内、これを守るだけでフェンスの安定性が驚くほど向上します。

「よし、これでアライグマも寄り付けないぞ!」という自信が持てるフェンスに仕上がりますよ。

安定したフェンスで、アライグマから我が家をしっかりガードしましょう。

アライグマ対策フェンスの意外な工夫5選!効果的な設置法

フェンス上部に「回転するローラー」を設置!登攀防止

フェンス上部に回転するローラーを設置すると、アライグマの登攀を効果的に防止できます。この意外な工夫で、フェンスの防御力が格段にアップしますよ。

アライグマって、実はとっても器用なんです。

普通のフェンスなら「よいしょ」っと簡単に登ってきちゃう。

でも、回転するローラーがあると、どうでしょう?

「えっ、つかまれない!」って感じで、アライグマも困惑するはずです。

この回転ローラーの仕組みは簡単。

フェンスの上部に、自由に回転する筒状のものを取り付けるだけ。

アライグマが登ろうとすると、くるくると回って手掛かりがなくなるんです。

効果的なローラー設置のポイントをまとめてみました。

- 材質:軽くて滑りやすいプラスチック製がおすすめ

- 直径:10センチメートル以上あると効果的

- 長さ:フェンス全体をカバーするように

- 取り付け位置:フェンス最上部の内側

- メンテナンス:定期的に回転がスムーズか確認

実は、このローラー、透明なものや周囲の色に合わせたものもあるんです。

景観を損なわず、しかも効果抜群。

一石二鳥ですね。

フェンス上部の回転ローラー、ちょっとした工夫で大きな効果。

アライグマ対策の新兵器として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

これで、我が家の防衛線がさらに強化されること間違いなしです。

「滑りやすい素材」でフェンスをコーティング!効果絶大

フェンスを滑りやすい素材でコーティングすると、アライグマの侵入を劇的に防ぐことができます。この意外な工夫で、フェンスが難攻不落の要塞に変身しちゃうんです。

アライグマって、実は凄腕クライマー。

普通のフェンスなら「ぴょいっ」と軽々登っちゃう。

でも、つるつるのフェンスだと、どうでしょう?

「あれ?登れない!」ってな具合に、アライグマも頭を抱えることになります。

滑りやすい素材でのコーティング方法は、実はとってもシンプル。

フェンスの表面に特殊なプラスチックシートや塗料を塗るだけ。

これだけで、アライグマの爪がすべり、登攀を防止できるんです。

効果的なコーティングのポイントをまとめてみました。

- 素材選び:ポリエチレンやテフロン加工のシートが効果的

- 適用範囲:地上から少なくとも1.5メートルの高さまで

- 厚さ:耐久性を考慮して、0.5ミリメートル以上が理想的

- 色:周囲の景観に合わせて選択可能

- メンテナンス:定期的に傷や剥がれがないか点検

大丈夫です。

最近の技術はすごいんです。

周囲の色に合わせたり、木目調にしたりできるコーティング材もあるんですよ。

フェンスの滑りやすいコーティング、見た目は変わらずに効果は絶大。

アライグマ対策の切り札として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

これで、我が家の防衛線がさらにパワーアップ。

アライグマも「ここはちょっと無理かな」って諦めてくれるはずです。

「風鈴やアルミホイル」でアライグマを威嚇!音と光の力

風鈴やアルミホイルをフェンスに取り付けると、アライグマを効果的に威嚇できます。この意外な工夫で、フェンスが音と光の要塞に早変わり。

アライグマも「ここは怖いところだ」と感じてしまうんです。

アライグマって、実は結構臆病な面もあるんです。

突然の音や光にびっくりしちゃう。

そこで登場するのが、風鈴とアルミホイル。

風鈴の「チリンチリン」という音や、アルミホイルのキラキラした反射光が、アライグマにとっては「うわっ、何これ!」という驚きの源になるんです。

設置方法は簡単。

フェンスの適当な場所に風鈴を吊るし、アルミホイルを細長く切って取り付けるだけ。

風で揺れると音が鳴り、光が反射して、アライグマを混乱させます。

効果的な設置のポイントをまとめてみました。

- 風鈴の数:フェンス10メートルごとに1つが目安

- アルミホイルの大きさ:幅5センチ、長さ20センチ程度の細長い形

- 取り付け位置:地上から1メートル以上の高さ

- 向き:風をよく受ける方向に向ける

- メンテナンス:定期的に破損や劣化がないか確認

でも、動物って意外と単純なんです。

慣れない音や光に警戒心を抱くんですよ。

風鈴やアルミホイル、ちょっとした工夫で大きな効果。

アライグマ対策の秘密兵器として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

これで、我が家の防衛線が音と光のバリアで守られる。

アライグマも「ここはちょっと…」って感じで近寄りがたくなるはずです。

「唐辛子スプレー」をフェンスに!強力な忌避効果

フェンスに唐辛子スプレーを使うと、アライグマを強力に忌避できます。この意外な工夫で、フェンスが辛〜い要塞に変身。

アライグマも「ここは熱いところだ」と感じて近寄らなくなるんです。

アライグマって、実は鼻がとっても敏感なんです。

辛いものの香りが苦手で、「むっ、この匂いは…」ってすぐに気づいちゃう。

そこで登場するのが、唐辛子スプレー。

その刺激的な香りが、アライグマにとっては「うわっ、やめとこう!」というサインになるんです。

使い方は簡単。

市販の唐辛子スプレーをフェンスの周りに吹きかけるだけ。

でも、ちょっとしたコツがあります。

効果的な使用法のポイントをまとめてみました。

- スプレーの種類:天然成分100%のものを選ぶ

- 散布範囲:フェンスの下部から1メートルくらいの高さまで

- 頻度:雨が降った後や2週間ごとに再散布

- 注意点:風向きに気をつけて、自分に掛からないように

- 併用:他の対策と組み合わせるとより効果的

でも、安心してください。

天然成分なので、人や環境にやさしいんです。

ただし、散布時はゴーグルや手袋を着用するのを忘れずに。

「でも、庭に辛い匂いが漂うんじゃ…」って思うかもしれません。

実は、人間には気にならないくらいの濃度で十分効果があるんです。

アライグマの鼻は人間の何十倍も敏感なので、私たちが気づかない程度でもしっかり効くんですよ。

唐辛子スプレー、ちょっとした工夫で強力な忌避効果。

アライグマ対策の切り札として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

これで、我が家の防衛線が辛〜い香りのバリアで守られる。

アライグマも「ここはちょっと…」って感じで近寄りがたくなるはずです。

フェンス内側に「水の溝」を作る!浸水で侵入を阻止

フェンスの内側に水の溝を作ると、アライグマの侵入を効果的に阻止できます。この意外な工夫で、フェンスが水のバリアで守られる要塞に変身。

アライグマも「ここは通れない」と諦めざるを得なくなるんです。

アライグマって、実は水泳の達人なんです。

でも、狭い溝に落ちるのは大の苦手。

「えっ、こんな所どうやって渡るの?」って頭を抱えちゃうんです。

そこで登場するのが、水の溝。

フェンスの内側に作った細い水路が、アライグマにとっては越えられない壁になるんです。

設置方法は少し手間がかかりますが、効果は抜群。

溝を掘り、防水処理をして水を張るだけ。

ポイントをまとめてみました。

- 溝の幅:30センチメートル以上

- 深さ:20センチメートル以上

- 長さ:フェンスに沿って全周を囲む

- 水位:常に10センチメートル以上を保つ

- メンテナンス:定期的に水の補充と清掃を行う

確かに初期の設置は少し手間がかかります。

でも、一度作ってしまえば、あとは水の管理だけ。

長期的に見ればとても効果的な対策なんです。

「でも、蚊が湧いたりしない?」って心配する方もいるでしょう。

そこで一工夫。

溝に小魚を放すんです。

金魚やメダカが蚊の幼虫を食べてくれて、一石二鳥。

見た目もきれいで、アライグマ対策になる。

素敵じゃないですか?

水の溝、ちょっとした工夫で大きな効果。

アライグマ対策の新兵器として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

これで、我が家の防衛線が水のバリアで守られる。

アライグマも「ここはちょっと…」って諦めてくれるはずです。